- 인체유입 미세플라스틱이 치매, 파킨슨, 뇌신경세포 손상 유발할 수도

-이제는 스스로 정보를 선택하고 삶의 주도권을 잡아야 할 때

지난번 미세플라스틱이 어떻게 생겨나는지에 대한 이야기를 하였다. 이번에는 인체에 유입된 미세플라스틱이 어떤 영향을 미치는지, 해결방법이 있는지에 관해 이야기하려고 한다.

1. 인체에 유입된 미세플라스틱의 영향

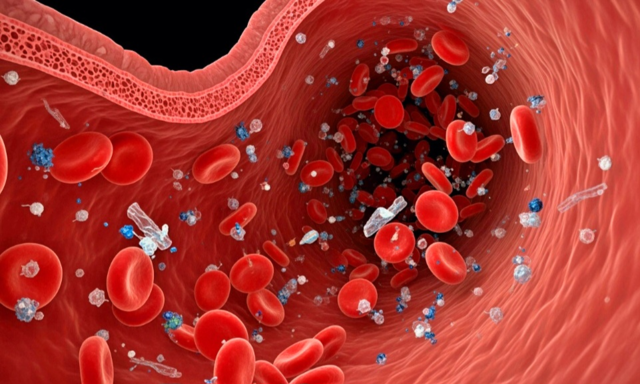

인체에 축적된 미세플라스틱은 일부 변으로 배설되지만 문제는 혈액을 타고 뇌에 축적된다는 것이다. 혈관질환 환자 300여 명 대상으로 한 연구 결과에 따르면 혈전에서 미세플라스틱이 발견된 그룹은 사망, 심장마비, 심근경색 등 심혈관계 질병 발생률이 2배로 높았다.

미국에서 기증시신 분석결과 미세플라스틱은 간과 신장에 비해 뇌에 10배 이상 축적되어 있었다. 시신 28명 중 12명의 치매환자는 뇌 속 플라스틱 농도가 7배 높았다. 인체에는 뇌혈관장벽(bbb)이라는 보호막이 있어 혈액 속 물질이 뇌로 들어오는 것을 막아주는데 초미세플라스틱은 이것을 통과할 정도로 작다.

국내 실험 쥐를 통한 실험에서는 미세플라스틱을 섭취한 쥐의 뇌조직에서 혈중 내의 심한 염증 반응과 뇌 신경세포 손상을 확인할 수 있었다. 후속연구가 필요하겠지만 미세플라스틱이 인체에 부정적인 영향을 미치고 있는 것은 확실한 것으로 보인다.

2. 미세플라스틱의 섭취, 당장 줄이는 방법

최근 카이스트(KIST)에서 플라스틱 생분해효소를 발견했다. 혐기성 세균에서 발견한 이 효소는 가장 분해가 어렵다는 폴리에틸렌을 44.6%나 분해할 수 있다. 원료는 재생이 가능하고 대량 생산 또한 가능하며 유독물질도 발생하지 않는다고 한다. 이에 세계 기업들과 각종 환경단체들이 도움을 요청하고 있다.

그러나 우리는 안심하고 기다리고 있을 수만은 없다. 이미 지구상에 만들어진 83만 톤의 플라스틱에서 미세플라스틱은 끊임없이 발생하는 중이기 때문이다. 이미 일상에서 함께하고 있는 플라스틱에서의 미세플라스틱의 발생과 인체유입을 줄이기 위한 방법은 어떤 것들이 있을까.

1) 물을 통한 미세플라스틱 섭취 줄이기

가장 흔하게 접하는 일회용 플라스틱 생수병은 수돗물에 비해 50배 미세플라스틱 양이 많다. 플라스틱 생수병의 물보다 수돗물을 거르는 필터를 거친 물이 더 안전하다.

물을 끓이면 30%는 석회와 함께 뭉쳐져 바닥으로 가라앉아 걸러진다. 물 속에 칼슘 보충제를 넣어 끓이면 더 많은 미세플라스틱을 가라앉힐 수 있다고 한다.

한 번 쓴 페트병이 아깝다고 계속 쓰는 경우가 종종 있다. 그렇게 재사용하는 동안 미세플라스틱은 계속 부서져 나오니 재활용수거로 반드시 처리하자. 보틀투보틀이라는 페트병 전문수거업체도 있으니 활용할 수 있으면 좋겠다.

2) 합성섬유 세탁을 통한 미세플라스틱 발생 줄이기

합성섬유를 세탁하면서 나오는 미세플라스틱은 세탁기 내부마찰에 의해 발생한다. 세탁기에 미세플라스틱 필터를 달아 하수로 유출되는 것을 막는 방법도 있다. 또는 면으로 된 세탁망에 넣어 세탁하면 세탁기와 직접 접촉을 통한 마모를 훨씬 줄일 수 있다.

빨래 건조기 사용도 열에 의한 미세플라스틱 발생이 증가하니 자연건조를 하여 더 줄일 수 있다. 빨래를 털 때도 세탁할 때 만큼 나온다고 하니 털지 않고 손으로 잘 펴서 널어놓는 방법도 있다.

3. 플라스틱, 처음부터 많이 썼을까?

아이러니하게도 처음 플라스틱은 자연보호를 위해 만들어졌다.

19세기 코끼리 상아로 당구공과 피아노 건반을 만들던 시절, 코끼리 밀렵을 막기 위해 상아를 대체할 물질 개발자에게 1만 달러의 상금을 걸었다. 이에 많은 이들이 연구에 매달린 결과 플라스틱의 탄생은 시작되었다.

그러나 플라스틱이 처음부터 지금처럼 일회용품으로 생산된 것은 아니었다. 1930대 제2차 세계대전 당시 플라스틱이 레이더와 낙하산 등 군수용품에 사용되면서 플라스틱 생산공장이 폭증하였다. 전쟁이 끝나고 엄청난 수의 플라스틱 공장이 더는 쓸모 없어지자, 플라스틱 생산업자들은 사람들이 일상에서 플라스틱을 사용하게 하기 위해 '한 번 쓰고 버리는 삶', '일회용 플라스틱은 집안일을 줄여준다'는 내용의 마케팅을 시작했다.

그러나 처음에는 사람들이 그런 무분별한 낭비를 해본 적이 없기 때문에 구입한 플라스틱을 버리지 않고 계속 재사용 했다. 그러자 플라스틱 생산자들은 소비자들의 인식을 바꾸기 위해 '전쟁은 끝났습니다. 이 멋진 소비를 마음껏 즐기세요.'라며 일회용 플라스틱을 쓰고 버리는 것이 마치 앞서가는 생활방식인 양 대대적인 마케팅을 했다. '플라스틱으로는 무엇이든 만들 수 있다. 앞으로는 플라스틱이 지배하는 시대가 올 것이다'라는 TV광고도 하였다.

그후 일회용 플라스틱의 사용량은 서서히 늘어 1960년대부터 일상에 본격적으로 자리잡기 시작했다. 일회용 플라스틱 병, 비닐봉투가 등장하고 미국 카페에서는 일회용 플라스틱 컵으로 테이크아웃을 시작했다. 1973년 음료 페트병이 등장하면서 플라스틱 생산업자들의 바람대로 사용이 폭증하기 시작했다.

현재 우리나라 1인당 플라스틱 소비량은 연간 44kg으로 세계 3위다. 2010년 배달 앱 서비스가 등장하면서 일회용 플라스틱 배달용기 사용량이 늘기 시작하였고, 2020년 코로나19 감염사태가 터지면서 폭발적으로 증가한 것이 가장 큰 원인이 아닐까 싶다. 실제로 배달시장의 규모는 2019년 9.7조원에서 2021년 26.2조원까지 2년 사이 3배나 증가했다.

그 결과 우리는 1인 당 일주일에 신용카드 1장 분량의 플라스틱을 섭취한다. 이대로 방치하면 75년 후에는 섭취량이 50배 증가할 것이라는 전망이다.

결국 미세플라스틱 문제의 시작은 플라스틱 생산자의 욕망를 채우기 위해 인위적으로 만들어진 일회용 플라스틱 문화에서 비롯되었다. 소비자인 우리는 그들의 마케팅에 세뇌되어 지금까지도 편리함의 환상 속에서 헤어나오지 못하는 건 아닐까.

그간 사용한 플라스틱이 환경을 오염시키고 미세플라스틱이 되어 뇌속까지 공격하게 된 지금, 이제는 생존을 위해서라도 수동적으로 정보를 받아들이는 습관에서 벗어나 스스로 삶의 주도권을 찾지 않으면 안 되는 때가 되었다. 수없이 쏟아지는 정보의 홍수 속에서 무엇이 나와 인류 전체를 살리는 선택이고 무엇이 해를 끼치는 선택인지를 의식적으로 판단하고 신중히 고민해야 할 것이다.

마지막으로 세계적인 평화운동가 일지 이승헌 님의 저서 <브레인폰을 켜라>의 일부를 인용한다.

“끊임없이 밀려드는 정보의 홍수 속에서 우리는 대부분의 정보를 무의식적으로 받아들입니다. 이러한 정보는 우리의 생각과 감정은 물론 행동 방식까지 바꾸어 놓습니다. (중략) 스마트폰 속 인공지능 알고리즘에 의존하면서 뇌는 그저 스크롤하며 정보를 수동적으로 받아들이게 됩니다. 편리함을 얻는 대신 우리는 비판적으로 사고하고 스스로 결정하는 능력을 조금씩 놓아버리고 있습니다. (중략) 새로운 기술이나 더 나은 사회 시스템이 중요하지만 그것만으로는 인류가 당면한 문제를 근본적으로 해결할 수 없습니다. 결국 모든 것의 중심에는 마음이 있습니다. 우리의 마음이 선택을 이끌며 우리가 만들어낸 기술과 자원을 어디에 어떻게 사용할지를 결정합니다. 중요한 것은 기술 자체가 아니라 우리를 진정한 나로부터 멀어지게 하는 습관과 문화에서 벗어나 삶의 주도권을 되찾겠다고 선택하는 것입니다.”