‘참 나’라는 말, 어디선가 익숙하게 들어본 듯하지만, 막상 다가가려 하면 아득하게 느껴지지 않나요? 그 속에는 오래된 그리움과 아직 만나지 못한 진짜 나 자신이 숨어 있습니다.

그렇다면 ‘깨운다’는 것은 무엇을 의미할까요? 그것은 잊고 지냈던 무언가를 다시 기억해내는 일, 깊이 잠든 나를 부드럽게 일으켜 세우는 일, 그리고 내면 깊숙한 곳에서 울려오는 신성한 소리에 귀를 여는 것입니다.

그리고 ‘하늘소리’. 이 단어만 들어도 가슴 한쪽이 저릿해집니다. 마치 우주의 끝자락에서 들려오는 맑고 아득한 종소리처럼요. 그것은 우리 마음속 가장 깊은 곳, 기억 너머에 자리한 그리운 울림이며, 참 나를 향한 오래된 부름일지도 모릅니다.

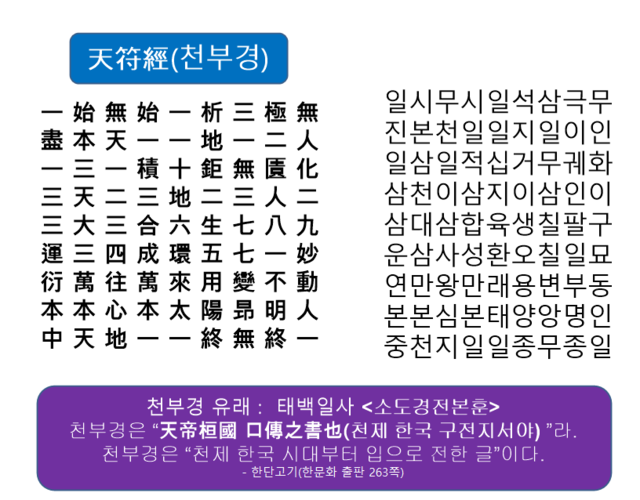

그렇다면 ‘천부경’은 무엇일까요? 많은 이들이 ‘천부적인 재능’이라는 표현을 씁니다. 모두가 타고난 기질, 본래 갖고 태어난 순수한 능력입니다. 하지만 우리는 그 천부적인 기질, ‘참 나’를 잊고 살아갑니다. 천부경은 이 잠든 나를 흔들어 깨우는, 하늘에서 내려온 첫소리입니다.

요즘 자주 듣는 질문이 있습니다.“나는 어디에서 와서, 어디로 가고 있는가?” 단순한 듯하지만, 이 질문 하나에 삶의 깊은 성찰과 방향이 담겨 있습니다. 이 질문이야말로 오늘을 사는 우리 모두에게 던지는 가장 진지한 질문입니다.

서울 잠실 올림픽공원에는 생각할 거리를 주는 조각상이 하나 있습니다. 근육질의 남자가 맨 앞에서 걷고 있고, 뒤이어 세 명이 줄지어 따라갑니다. 그런데 맨 앞사람에게는 머리가 없습니다. 이 조각은 단지 금속 덩어리가 아니라, 정신을 잃은 현대인의 자화상입니다. 정신은 실종되고, 의식은 잠들어 있으며, 스스로 길을 찾지 못한 채 남의 발자국만 따라 걷는 사람들. 우리의 모습은 아닌가요?

사람은 자동차와도 같습니다. 자동차 안에 운전자가 타고 있듯이, 우리 몸이라는 차량 안에는 얼, 신성, 영혼이 주인으로 타고 있습니다. 겉모습은 ‘가짜 나’, 즉 가아(假我)입니다. 진짜 나는 뇌 속에 잠들어 있는 신성, 내면의 의식, 영혼입니다.

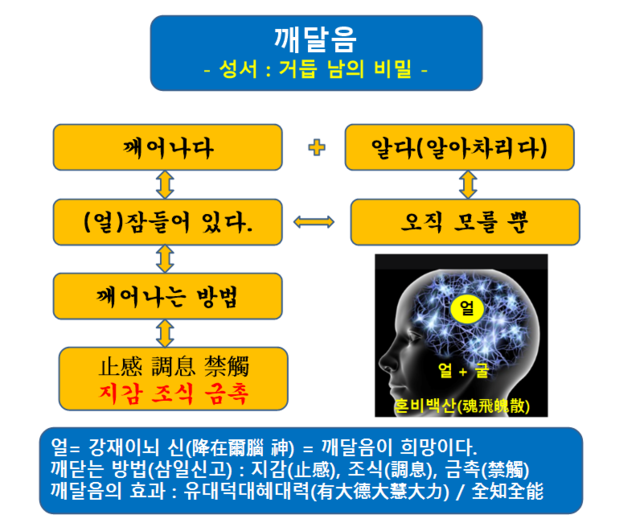

그렇다면 ‘깨닫는다’는 것은 무엇일까요? 많은 사람이 모르는 것을 ‘아는 것’이라 생각합니다. 하지만 진짜 깨달음은 깨어나면 저절로 아는 것입니다. 아는 것이 깨우는 것이 아니라, 깨어야 비로소 알 수 있습니다. ‘깨어나다’의 반대말은 ‘잠들어 있다’입니다. 뇌 속에는 얼, 신성, 영혼, 의식이 잠들어 있습니다. 그리고 그 깨어남의 중심에는 우리 뇌 속에 잠들어 있는 신성입니다.

우리 조상들은 그 신성을 ‘얼’이라 불렀습니다. 얼굴은 얼과 굴의 합성어입니다. 《삼일신고》에서는 이를 강재이뇌신(降在爾腦神), 즉 “하늘의 신성이 인간의 뇌에 내려와 있다”고 말합니다. 그 신성을 깨우기 위해 우리는 수련을 해야 합니다. 《삼일신고》 신훈(神訓) 편에서는 잠들어 있는 얼을 깨우는 수련법으로 지감(止感), 조식(調息), 금촉(禁觸)이라는 세 가지 수행법을 전합니다.

지감은 감각을 멈추고 느낌에 집중하는 수련입니다. 손끝에 집중하면 따뜻하거나 찌릿한 기(氣)를 느끼게 됩니다. 이 기운은 생명에너지이며, 《성서》의 ‘성령’과도 같은 의미입니다.

조식은 숨을 조절하며 의식적으로 호흡하는 훈련입니다. 하늘과 땅 사이를 오가는 호흡 속에서 “사람이 곧 하늘이다”라는 인내천(人乃天)의 사상이 깨어납니다.

금촉은 외부 자극을 끊고 내면의 소리에 귀 기울이는 훈련입니다. 세상은 요란하지만, 진리는 언제나 고요하게 속삭입니다. 그 소리를 듣기 위해선 마음속 고요가 필요합니다.

이 세 가지 수련을 통해 우리는 깨어납니다. 그러면 도력(道力), 곧 큰 사랑, 큰 지혜, 큰 힘이 생깁니다. 삼일신고》에서는 이를 유대덕(有大德), 대혜(大慧), 대력(大力)이라 하였습니다. 기독교적으로는 모든 것을 알고 모든 것을 능히 할 수 있는 전지전능(全知全能)하신 하나님,뇌교육적으로는 창의력, 문제해결력, 잠재능력의 극대화로도 표현할 수 있습니다.

이 고대 수행법을 현대적으로 체계화하고 대중화한 것이 바로 뇌교육입니다. 뇌교육은 결국, 우리 안에 잠든 신성을 깨우는 길입니다. 우리의 ‘얼’은 성장합니다. 얼이 갓 나왔다고 해서‘갓난 얼라’라고 하고, 얼을 어린이, 어린, 어르신으로 성숙합니다. 얼이 성장할수록 얼굴은 환~하게 밝아집니다. 그리고 얼은 언젠가 혼비백산(魂飛魄散)하여 신성의 고향으로 돌아갑니다.

육체는 사라져도 참 나는 하늘로 돌아갑니다. 죽음은 끝이 아니라 원래 자리로 돌아가는 귀향입니다. 천부경은 인생의 진리를 단 81자에 담았습니다.

일시무시 일종무종(一始無始 一終無終) 하나는 시작했지만, 시작도 없었고 하나는 끝났지만, 끝도 없었다.

시작도 없고 끝도 없는 것은 보이지 않은 얼의 세계, 영의 세계입니다. 얼은 시간을 넘어선 존재, 영원의 언어입니다. 우리는 본래 신성을 지닌 존재입니다. 그래서 이 세상의 삶은 단지 생존을 위한 것이 아닙니다. 그 삶은 의식의 성장과 영혼의 완성을 위한 여정입니다.

그렇다면 이제 다시 질문해 봅니다. “나는 어디에서 와서, 어디로 가고 있는가?” 그 답을 찾으려면 먼저, 내 안에 잠든 참 나를 깨워야 합니다. 천부경은 바로 그 ‘참 나’를 일깨우는 하늘의 소리입니다.

저는 세상에는 세 부류의 사람이 있다고 생각합니다.

첫째, 천부적인 기질, 즉 신성을 깨우고 잘 쓰는 사람. 그 사람은 스스로의 길을 알고, 빛을 냅니다.

둘째, 신성이 잠들어 있는 사람. 아직 스스로의 빛을 보지 못하고, 남의 길을 따라 걷는 이들입니다.

셋째, 신성이 있다는 것을 알지만, 어떻게 써야 할지 모르는 사람. 그 사람에게 천부경은 이정표가 되어줍니다.

‘천부경(天符經)’은 하늘 천(天), 부합할 부(符), 경전 경(經)으로 하늘로부터 부여받은 신성, 천부적인 기질을 일깨워주는 메시지입니다.

지금은 4차 산업혁명의 시대입니다. 기술은 발전했지만, 우리는 점점 더 인간다움을 잃어가고 있습니다. 그래서 필요한 것은 기술보다 더 중요한, 인문학적 통찰입니다. 세상에는 많은 인문학이 있지만 저는 인문학 중에서도 천부경 인문학이 가장 높은 인문학이라고 생각합니다. 왜냐하면 천부경은 ‘하나’를 이야기하기 때문입니다. 우리는 일자무식(一字無識)이라는 말을 씁니다. 일자무식은 천부경의 일도 모른다는 의미입니다.

하늘이 내린 소리, 천부경. 이제 그 하늘의 울림에 마음을 열어 보십시오. 그 안에 당신이 찾던 길이 있습니다. 그 안에 당신의 참 나가 긴 잠에서 깨어날 것입니다.