142년 전, 1882년 4월 7일 울릉도검찰사 이규원은 창덕궁 희정당에서 고종을 독대하고 약속한 대로 울릉도를 검찰하고 조선인이 이주해 거주할 만한 지역을 보고하고 일본의 울릉도 도항 금지를 이끌어냈다.

“이규원은 6월 5일 공식적으로 영토수호를 위한 외교적 대응과 울릉도 이주정책 방안까지 고종에게 제안했다.”

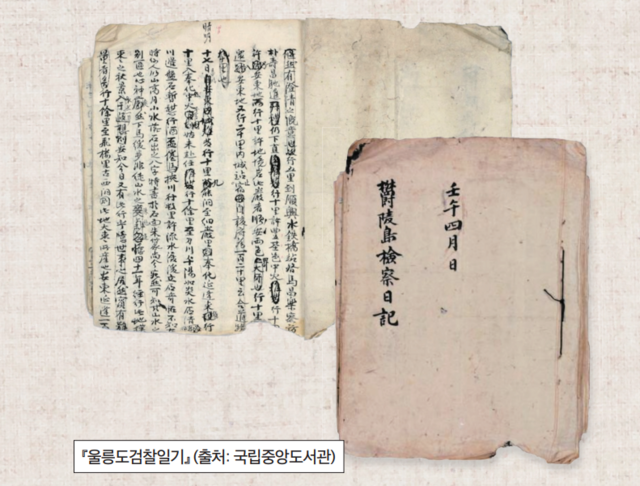

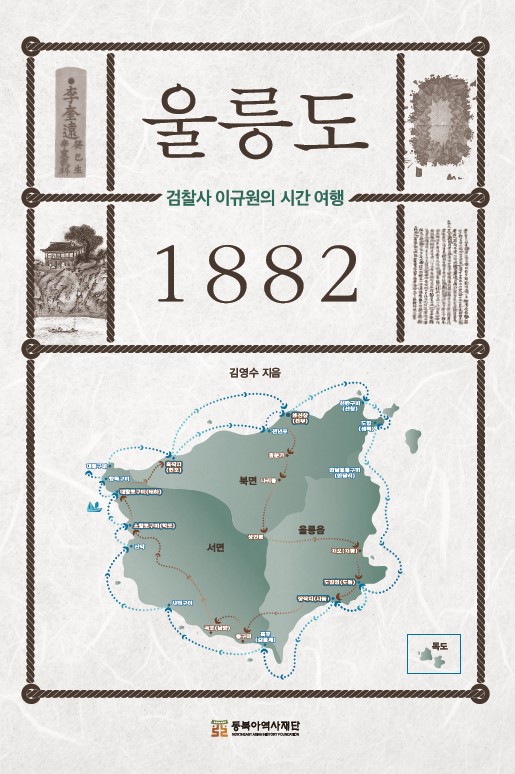

동북아역사재단은 울릉도와 독도의 역사를 새롭게 조명한 신간 도서 ‘울릉도 1882- 검찰사 이규원의 시간여행’을 발간했다. 현재 동북아역사재단 독도연구소 연구위원인 김영수 박사가 지은 이 책에는 검찰사로 파견된 이규원의 활동을 중심으로 당시 울릉도의 사회적, 정치적 상황과 그의 조사 결과가 한‧일 관계에 미친 영향을 다루었다.

책에는 임오군란이 일어나기 직전인 1882년 4월 이규원이 고종의 명을 받고 47박 48일 동안 울릉도 현지 실태를 조사하고 이를 바탕으로 조선 정부에 본격적인 이주정책을 제안한 과정을 담고 있다.

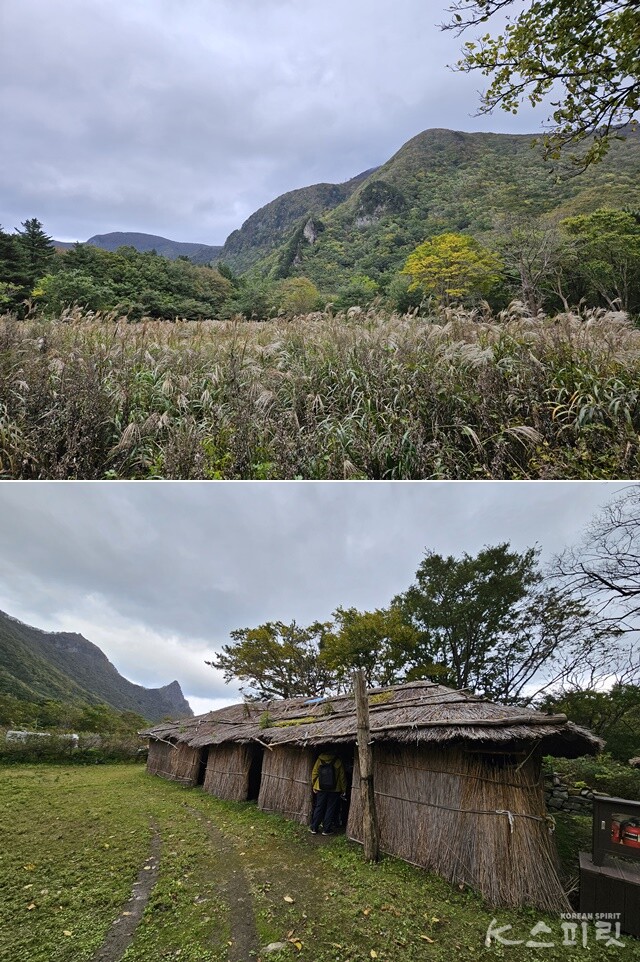

그가 사람들이 대거 거주할 만한 지역과 포구로 발달시킬 수 있는 지역을 열거했는데 대표적인 지역이 화구로이며 분지지형인 나리동이다. 이 지역을 ‘1,000여 호나 되는 많은 사람이 살 수 있는 곳’이라 검찰일기에 밝혔다.

그의 보고서는 단순한 지역 조사에 그치지 않고 울릉도에 이주 정책을 실시하는 중요한 계기가 되었고, 일본인의 불법 도항을 금지하는 조치로 이어져 조선의 영토주권을 수호하는 역할을 했다.

이규원 검찰사가 울릉도에서 만난 우리나라 사람은 130여 명으로, 만나지 못한 사람들까지 하면 약 170~180명 정도였다고 한다. 대체로 배를 수선하거나 해초, 해산물, 약초를 채취하기 위해 머물던 사람들이 대부분이고 일부는 다년간 거주했다.

그런데 당시 78명의 일본인이 ‘대일본 송도 규곡’이라는 표목까지 세워놓고 불법으로 벌목을 하고 있었다. 이들도 울릉도가 정치적으로 우리 땅임을 알고 있었으나 불법적인 벌목을 공공연히 하고 있던 것이다.

일본은 17세기 말 조선 숙종대 안용복과 관련된 울릉도 쟁계 이후 일본 막부에서 울릉도 도항을 엄격히 금지하고 1868년 메이지 유신 이후인 1877년 3월 태정관에서도 “죽도(울릉도 지칭)외 일도一島의 건에 본방은 관계가 없음을 명심할 것”이라는 지령을 내렸다. 불법 도항한 일본인을 사형시킨 사례도 있었다.

1875년 운요호 사건을 발단으로 1876년 2월 조선과 일본이 ‘조일수호조규(강화도조약’을 체결할 때도 부산을 비롯해 향후 원산과 인천항을 개항하겠다고 약속했을 뿐 조선 정부가 울릉도를 한 번도 개항장으로 지정한 바 없었다. 그럼에도 불구하고 동해와 접한 일본 시마네현, 돗토리현, 야마구치현 출신 어민들이 울릉도와 독도에 무단 침입해 어업과 벌목, 탈취를 일삼았던 상황이다.

이규원은 검찰사 활동으로 대외적으로 한일 관계에서 일본 정부가 중앙과 지방에 반포하는 일본인의 울릉도 도항 금지 명령인 ‘유시(諭示’를 이끌어냈다.

이 책에는 이규원의 울릉도 출장 기록뿐 아니라 그의 생애를 따라가며 당시 조선과 일본의 관계, 울릉도와 독도의 영유권 문제를 심도있게 다루었다. 저자는 이규원이 조선 정부에 제출한 보고서를 기반으로 울릉도의 이주와 관리체계가 어떻게 정비되었는지, 이 과정에서 울릉도와 독도가 한국 영토로 확고히 자리 잡게 된 배경을 상세히 다루었다.

특히, 대한제국 칙령 41호(1900년 10월 25일)가 울릉도와 독도를 포함해 동해의 영토를 확정하게 된 역사적 맥락을 통해 독도 영유권 문제에 대한 현대적 의미를 되새긴다.