[편집자 주] 오는 10월 25일은 대한제국 칙령 제41호로 울릉도와 독도의 영토주권을 선언한 지 124년 되는 날이다. 독도의 날을 맞아 우리가 기억해야 할 독도수호의 역사와 동해의 끝단 섬인 독도가 20세기 뜨거운 감자가 된 국제관계사의 이면을 살펴본다.

“우산(于山, 독도)과 무릉(武陵, 울릉도) 2섬이 현의 정동(正東) 해중(海中)에 있다. 두 섬이 서로 거리가 멀지 아니하여, 날씨가 맑으면 가히 바라볼 수 있다.”

조선 초 세종대왕은 직접 조사단을 울릉도에 파견하여 독도를 관측한 후 〈세종실록지리지〉(1454년)를 실어 조선의 영토 인식을 명확하게 밝혔다.

일본 측은 조선이 태종과 세종 시기 도서(섬) 지역에 거주하던 주민들을 본토로 이주시키는 공도(空島) 정책을 실시했다는 것을 빌미 삼아 무주지라는 주장을 한 바 있다.

하지만 조선은 왜구의 약탈로부터 백성을 지키고 징세를 피하거나 범죄자들의 도망을 막기 위해 실시한 정책일 뿐 영토를 포기한 적이 없다. 오히려 수토사(搜討使)를 파견해 울릉도와 그 부속도서인 독도에 몰래 들어온 왜구를 수색하여 토벌함으로써 적극적으로 영토수호 의지를 분명히 했다.

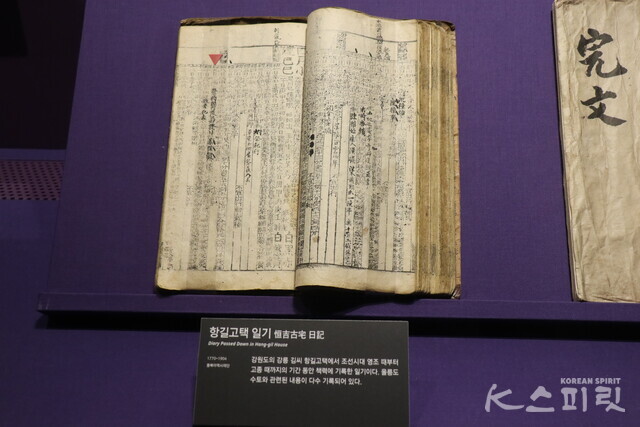

이와 같은 수토제(搜討制)에 관한 직접적인 기록이 바로 《항길고택일기》에 남아있다. 조선 영조 때인 1770년대부터 고종 때인 1904년까지 134년간 책력으로 기록한 일기에는 3년마다 삼척영장과 월송만호가 교대로 울릉도에 방문한 내용이 기록되었다.

수토사들은 일본인의 불법 어로행위나 벌목 등을 차단하였던 사실을 기록해 강원도 관찰사를 거쳐 중앙정부로 조사내용을 보고했다.

경북 울진군 기성면에 있는 대풍헌(待風軒)은 ‘바람을 기다리는 집’이란 뜻으로 수토사들이 2~3년 주기로 울릉도에 수토하러 가기 위해 출항을 준비하던 곳이다.

수토사들의 기록에 의하면 대풍헌에서 출항하여 하룻날 하룻밤을 항해하여 울릉도에 도착했다. 대풍헌에서 울릉도 태하리까지는 직선거리로 144km. 현재도 순풍이 부는 날에 무동력선으로 최소 19시간 이상 소요된다.

반면, 일본은 공식적으로 에도막부에서나 메이지 정부에서나 “울릉도와 독도는 일본땅이 아니다”라는 입장을 일관되게 견지했다.

1693년 3월 조선 숙종 때 어부 안용복이 울릉도에 침입한 일본 어부와의 마찰로 인해 일본 땅으로 끌려가자 울릉도와 독도가 조선 땅임을 주장했다. 당시 에도막부는 5월에 안용복 등을 돌려보내라 지시하며 “울릉도는 일본의 영토가 아니다”라는 내용의 서계(書契)를 써주었다. 17세기 무렵 일본은 울릉도와 그 부속 도서인 독도가 자신의 영토가 아니라는 판단을 한 것이다.

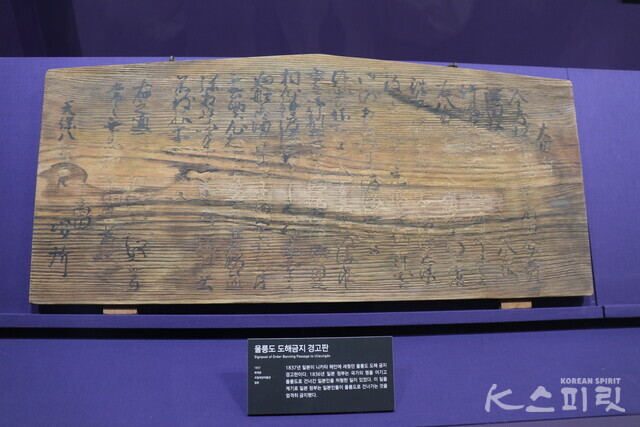

에도막부는 1696년 죽도도해금지령을 내렸고, 1837년 막부는 도해금지령을 어기고 “송도(독도)로 도항했다”고 진술한 하치에몬을 사형에 처하고 관련자들에게 엄한 형벌을 내렸다.

일본 시마네현 ‘죽도문제연구회’는 하치에몬이 ‘송도(독도)로 도항한다는 명목으로 죽도(울릉도)로 도항했고, 송도(독도)로의 도항은 아무 문제가 없다’며 일본 영토였다고 주장하나 에도막부는 송도(독도) 도항을 이유로 하치에몬을 처형한 것이다.

이때 당시 일본은 울릉도를 죽도, 다케시마라 하고 독도를 송도라 불렀다. 이처럼 다케시마를 울릉도라 했다가 독도라 했다가 하는 오류가 계속된다. 지명의 변천이 있을 수 있으나 비슷한 시기에도 우왕좌왕하는 것은 자국 영토라는 인식이 없었다는 단면을 보여준다고 하겠다.

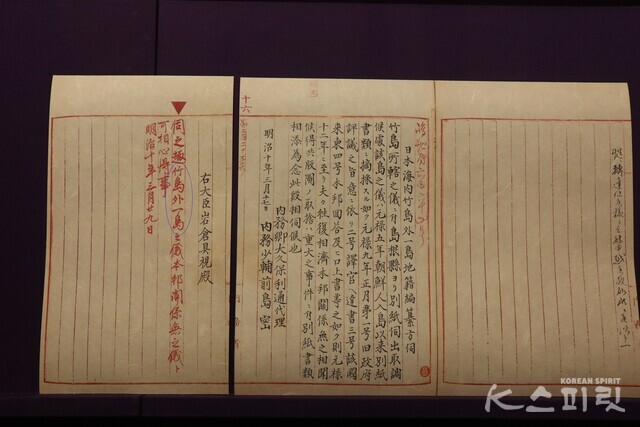

그뿐만 아니라 에도막부 이후 메이지유신을 통해 탄생한 일본의 메이지정부 최고 기관인 태정관은 근린 국가들과의 국경 획정을 추진하던 내무성이 ‘울릉도와 독도를 시마네현 지적에 올려야 하는지’를 질의한 것에 대해 명확한 답변을 ‘태정관지령’을 통해 내렸다.

1877년 3월 29일 태정관지령에는 울릉도와 독도를 의미하는 “다케시마 외 1도는 일본과 관계없음을 명심할 것”이라고 써있다.

국제법학자인 동북아역사재단 도시환 독도실장 겸 독도체험관장은 “태정관은 메이지정부의 최고기관으로, 헌법적 효력을 지닌 ‘태정관지령’을 통해 일본의 국경에 대한 일본 정부의 분명한 태도를 밝힌 것”이라고 설명했다. 이 태정관지령은 일본 측의 주장을 무력화하는 불리한 자료로 작용하고 있다.

이와 관련해 일본 측에서는 또다시 일본령이 아니라고 했지, 조선령이라고 한 적이 없다는 강변을 하며 무주지 선점론을 주장한다. 이에 대해 도시환 독도실장은 “이 또한 1900년 10월 25일 대한제국 칙령 제41호와 관보 게재를 비롯해 일본 측 주장에는 국제법적 결격사유와 모순이 많다”고 지적했다.

다음 편에서는 동해의 끝단 섬, 독도가 20세기 초 러일전쟁 전부터 샌프란시스코조약체결에 이르기까지 가장 뜨거운 감자로 등장하게 된 배경과 독도영유권에 관한 일본 측 논리를 제공하는 일본국제법학회 등장과 그 숨은 이야기를 살펴본다.