한 개인의 운명은 역사의 소용돌이 속에서 변화무쌍하게 전개되기도 한다. 한 나라가 무너질 때, 그 상처는 민초들에게만 머무르지 않았다. 왕조의 피를 이은 어린 황녀 역시 나라 잃은 슬픔의 화신이 되어야 했다. 영화 〈덕혜옹주〉는 한 여성의 비극적인 삶을 통해, 빼앗긴 조국의 운명이 얼마나 잔혹하게 개인을 무너뜨릴 수 있는지를 보여준다. 하지만 동시에, 희망의 불꽃이 꺼지지 않는다면 “빼앗긴 들에도 봄은 온다”는 메시지를 준다.

이 영화는 허진호 감독이 연출을 맡았다. 세밀한 감정선과 서정적인 화면 연출로 유명한 그는, 영화 <덕혜옹주>에서도 인간의 연약함과 역사의 무게가 교차하는 순간을 섬세하게 담아낸다.

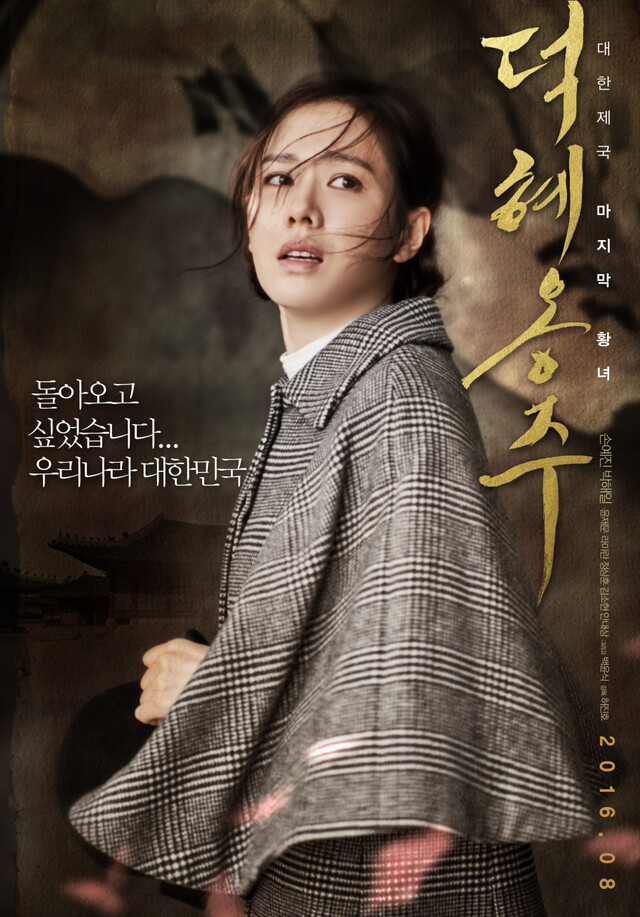

주연은 배우 손예진(덕혜옹주 역)이 맡아, 덕혜옹주의 어린 시절의 순수함부터 일본에서의 고독, 귀국 후 쇠락한 모습까지 폭넓은 감정 연기를 보여주었다. 배우 박해일(김장한 역)은 허구적 인물이지만, 독립운동가로 설정된 김장한을 통해 조국을 위한 헌신과 개인적 사랑을 동시에 드러낸다. 이 외에도 배우 윤제문, 박주미 등 조연 배우들이 친일 세력과 황실 가족의 비극적 대립을 설득력 있게 표현한다.

영화는 1961년, 기자 김장한이 일본에서 덕혜옹주)의 행방불명 소식을 접하는 장면으로 시작된다. 김장한은 이 소식을 들은 뒤 잠시 덕혜옹주를 회상한다. 1919년, 덕혜는 아버지 고종(백윤식 분)의 사랑을 받으며 자라지만, 고종이 독살당하면서 행복은 무너진다. 이후 일제의 압박 속에서 14세에 강제로 일본 유학길에 오르며 어머니 양귀인( 박주미 분)과도 생이별한다.

성인이 된 덕혜는 도쿄에서 독립운동에 뛰어든 김장한과 다시 만나 영친왕의 상하이 망명을 시도하지만, 끝내 실패한다. 그 와중에 장한은 목숨을 걸고 그녀를 지켜내려다 깊은 상처를 입는다. 결국 덕혜는 일본인 소 다케유키와 결혼해 외로운 삶을 살고, 그녀의 희망은 딸 정혜뿐이었다. 1945년 일본의 패망 소식을 듣고 귀국을 꿈꾸지만, 조선 측 입국 거부라는 차가운 현실은 그녀의 마지막 희망마저 무너뜨린다. “나는 조선 사람이다”라며 절규하는 덕혜의 외침은 공허하게 울릴 뿐이었다.

세월이 흘러 다시 1961년, 정신병원에 수용된 덕혜를 찾아낸 김장한은 그녀를 귀국시킨다. 고국 땅을 다시 밟은 덕혜는 덕수궁 돌담길을 거닐며 부모와 재회하는 환상을 보고, 영화는 장한과 함께 사이다를 마시며 미소를 나누는 장면으로 막을 내린다.

덕혜옹주 : “저는 조선의 옹주로서 부족함이 많았습니다.”

김 장 한 : “아닙니다. 옹주님.”

덕혜옹주 : “아니오. 나는 사람들의 희망이 되지 못했어요. 그들에게 힘이 되는 옹주가 아니었을 거예요. 모두가 그리 생각할 것입니다.”

김 장 한 : “저에게만큼은 옹주님이 늘 희망이었고 한결같은 힘이 되어 주셨습니다.”

덕혜옹주는 1989년 4월 21일 78세의 나이로 창덕궁 낙선재에서 생을 마감했다. 생을 마감하기 전 덕혜옹주가 마지막으로 남긴 말이다.

“나는 낙선재에서 오래오래 살고 싶어요. 전하 비전하 보고 싶습니다. 대한민국 우리나라”

이전에 이런 말도 남겼다.

덕혜옹주 : “빼앗긴 들에도 봄은 옵니다.”

식민의 땅에서도 희망을 놓지 않으려는, 시인 이상화의 구절을 빌린 듯한 상징적 선언이다.

김 장 한 : “옹주님, 저에게 10분만 주십시오. 10분 뒤 반드시 다시 옹주님을 찾을 것입니다.”

이는 개인의 사랑을 넘어 조국을 되찾으려는 헌신과 의지가 깃든 대사다. 이러한 대사들은 단순한 로맨스의 언어가 아니라, 나라를 잃은 시대를 살아낸 이들의 치열한 내면을 드러낸다고 할 수 있다.

영화 <덕혜옹주>는 다큐멘터리처럼 사실만을 기록한 영화는 아니다. 픽션이 가미된 팩션 영화로서, 역사적 사실과 상상력이 교차한다. 하지만 이 영화의 진정한 가치는 인물의 행적에만 있지 않다. 나라 잃은 시대에 우리는 얼마나 많은 봄을 빼앗겼던가. 덕혜옹주의 비극적인 삶은 그 잃어버린 봄을 상징한다.

그러나 동시에 그녀가 남긴 마지막 귀향의 발걸음은, 민족의 영혼이 결코 꺾이지 않았음을 증언한다. 물론 영화는 사실과 허구가 교차하는 팩션이다. 덕혜옹주가 직접 독립운동에 가담했다는 기록은 역사에 존재하지 않는다. 그러나 이 영화가 가진 진정한 의미는 역사적 사실을 넘어선 울림에 있다. 망국의 시대를 살아낸 한 여성의 비극을 통해 우리는 다시금 질문을 받는다. “빼앗긴 들에도 봄은 오는가?”

수많은 이름 없는 독립운동가들의 눈물과 피와 땀 위에, 그리고 다시 고국으로 돌아온 덕혜옹주의 마지막 발걸음 위에 그 봄은 피어났다. 오늘 우리가 이 영화를 마주하며 얻는 울림은 단순한 감상이 아니다. 영화 <덕혜옹주>는 비운의 황녀의 삶을 다룬 한 편의 서정적 역사극이지만, 동시에 우리에게 독립운동의 의미를 다시 생각하게 하는 울림을 남긴다. 그것은 단지 과거의 비극을 회상하는 일이 아니라, 오늘 우리가 어떤 정신을 이어가야 하는가에 대한 물음이다.

“빼앗긴 들에도 봄은 반드시 온다.” 그 봄을 가능하게 했던 치열한 K 스피릿을 우리는 결코 잊어서는 안 될 것이다.