전통 산조에 현대적 감각을 담은 신산조와 완창판소리를 감상할 수 있는 국악의 향연 무대가 화려하게 펼쳐진다.

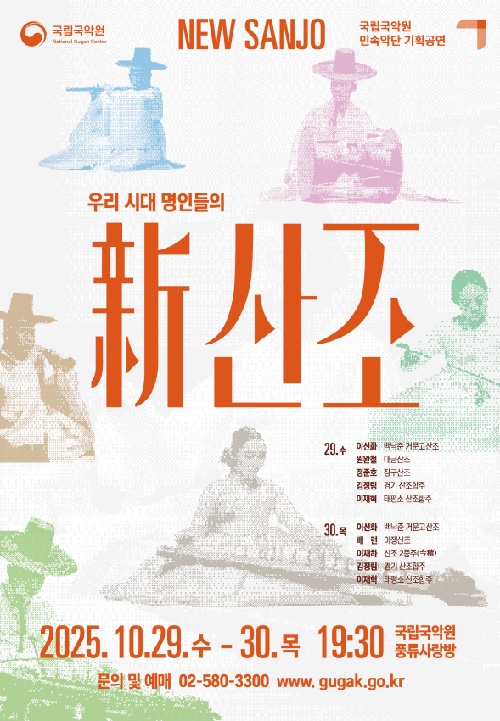

국립국악원은 오는 10월 29일과 30일 오후 7시 30분, 국립국악원 풍류사랑방에서 민속악단 기획공연 ‘新산조’를 선보인다. 국립창극단은 ‘완창판소리 – 민은경의 춘향가’를 오는 11월 15일 국립극장 달오름극장에서 무대에 올린다.

우리시대 명인들이 빚은 새로운 산조

국립국악원은 오는 10월 29일과 30일 오후 7시 30분, 국립국악원 풍류사랑방에서 민속악단 기획공연 ‘新산조’를 선보인다.

이번 공연은 전통 산조의 본류를 계승하면서도 현대적 감각을 담은 새로운 형태의 창작 산조를 무대화한 작품이다. 민속악단 단원들이 직접 구성과 연주에 참여해 각 악기의 개성과 시대의 감성을 결합한 ‘오늘의 산조’를 만들어냈다.

산조는 19세기 후반 그 틀을 갖춘 이래, 몇 세대를 거치며 더욱 완성도 높은 음악으로 발전했다. 오늘날 연주되는 산조는 과거에 만들어진 것이지만, 이번 공연은 민속악단이 새롭게 만든 산조를 선보인다는 점에서 음악사적으로도 의미가 남다르다.

공연 프로그램은 ◇백낙준 거문고 산조(이선화 복원 연주) ◇정준호의 장구산조 ◇원완철의 대금산조 ◇배런의 아쟁산조 ◇이재하의 거문고·대금 산조 이중주 ‘今積’(금적) ◇이재혁의 태평소 산조합주 ◇김정림의 경기 산조합주 등으로 구성된다.

‘백낙준 거문고 산조’는 20세기 초 거문고 산조의 원형을 남긴 백낙준의 악풍을 재현한 무대로, 초기 산조의 구성과 음색을 오늘날의 감성으로 되살린다. 원완철의 ‘대금산조’는 4대째 이어온 대금 명문가의 음악 세계를 잇는 작품으로, 우조, 평조, 계면조, 호걸제(덜렁제), 메나리조 등 다양한 악조 변화를 통해 전통 속의 새로움을 구현한다.

정준호의 ‘장구산조’는 선율 악기 없이 장구 가락만으로 구성된 독창적 작품으로, 무속과 풍물 장단에서 영감을 받아 타악의 새로운 가능성을 제시한다. 배런의 ‘아쟁산조’는 전통 아쟁산조에 판소리 더늠의 선율과 가야금·거문고 산조의 가락을 더해 다채로운 음색을 구현한 신작 산조다.

산조는 하나의 악기로 연주되는 것이 관례이지만, 이번 무대에서는 여러 악기가 어울러지는 산조 합주도 선보인다. 이재하의 거문고·대금 산조 이중주 ‘금적(今積)’은 대금과 거문고의 병주곡으로, ‘지금 이 순간을 쌓아 올린다’는 뜻처럼 서로 다른 악기의 호흡이 하나의 음악적 건축물을 완성한다.

김정림의 ‘경기 산조합주’는 경기 지역의 음악 어법과 도당굿 장단을 바탕으로 한 합주곡으로, 전통 선율에 독주와 앙상블의 조화를 더한 작품이다. 이재혁의 ‘태평소 산조합주’는 태평소의 강렬한 선율과 남도·경기 시나위 선율이 어우러진 합주곡으로, 익숙하면서도 새로운 산조의 멋을 전한다.

국립국악원 누리집, 또는 전화로 예매할 수 있다. 전석 3만원(문의 02-580-3300)

국립창극단 완창판소리 11월 공연 ‘민은경의 춘향가’

국립창극단은 ‘완창판소리 – 민은경의 춘향가’를 오는 11월 15일 국립극장 달오름극장에서 무대에 올린다.

11월 완창판소리의 주인공은 국립창극단 수석으로 다양한 작품에서 주역으로 활약해 온 민은경 명창으로, 지난 2017년 ‘심청가’ 이후 8년 만에 다시 오르는 완창 무대다.

민은경은 국립창극단 수석 단원으로 창극 ‘리어’의 코딜리어와 광대, ‘귀토’의 토녀, ‘심청가’의 어린 심청, ‘보허자(步虛子) : 허공을 걷는 자’ 무심 등 폭넓은 배역을 소화하며 연기력과 음악성을 동시에 인정받았다. 보성소리 전통을 바탕으로 한 맑고 단단한 음색으로 KBS ‘불후의 명곡’. ‘코리아 온 스테이지’, ‘국악한마당’, MBN ‘조선판스타’를 비롯해 다양한 방송 출연, 드라마 OST 참여 등 다채로운 활동을 이어가고 있다.

'춘향가'는 문학성과 음악성은 물론 연극적 짜임새까지 판소리 다섯 바탕 중 가장 예술성이 뛰어난 소리로 꼽힌다. 남원의 기생 춘향과 양반 자제 이도령의 사랑을 다룬 작품으로 ‘적성가’ ‘사랑가’ ‘이별가’ ‘옥중가’ ‘암행어사 출도’ 등의 소리 대목이 대중적으로 잘 알려져 있다.

이번 공연은 동편제의 한 갈래인 김세종제 ‘춘향가’로, 조선 8대 명창 김세종을 통해 전승됐다. 고창의 신재효를 중심으로 한 전승 집단에서 사설과 음악을 새롭게 다듬은 바탕으로 형성됐다. 기존 ‘춘향가’보다 한층 우아하고 섬세하게 다듬어진 것이 특징이다.

전석 2만원, 예매·문의 국립극장 홈페이지 또는 전화(02-2280-4114).