[편집자 주] 우리에게 남겨진 낡은 사진 한 장에는 수많은 이야기를 담고 있다. 광복 80주년을 맞은 오늘의 대한민국이 있기까지 자신의 온 삶을 바쳐 조국 광복의 역사를 쓴 애국선열, 그들을 사진으로 만난다.

구한말 항일의병. 대한의 광복을 위한 그들의 행보는 1910년 8월 29일 한일병탄 이전에 이미 시작되었다. 비록 그들은 역사에 이름을 남기지 못했으나 광복의 역사를 썼다.

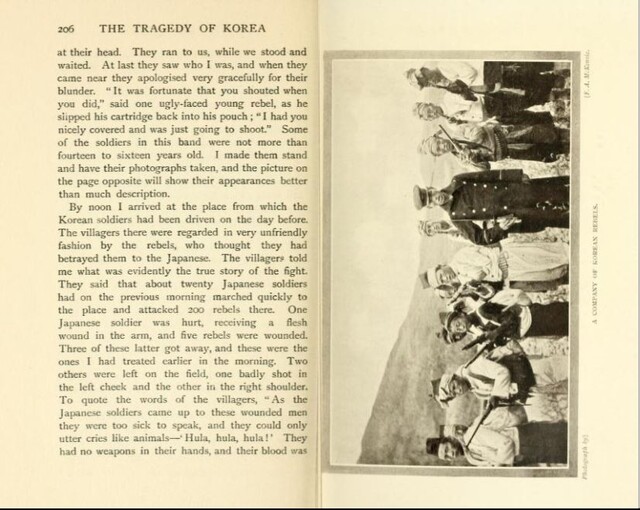

이 사진은 1907년 9월 25일 경기도 양평에서 영국의 저명한 전쟁 특파원이자 저널리스트인 프레드릭 아서 맥켄지(Frederick A. Mackenzie)가 촬영하였다. 촬영 시기로 보아 정미의병들의 모습이고, 맥켄지에 의해 촬영된 단 두 장만 남았다.

당시는 1905년 을사늑약으로 외교권을 상실한 대한제국이 1907년 7월 정미 7조약으로 입법, 행정, 사법, 관리임명 등 통치권 전반을 일본에 탈취당했던 시기이다. 고종(광무황제)이 강제 퇴위당했고 대한제국 군대가 해산되었으며, 을미의병과 을사의병에 이어 다시 정미의병이 들불처럼 일어났다.

그래서 맥켄지의 의병 사진 오른쪽에서 두 번째 군복을 입은 이가 강제해산 당한 대한제국 군대의 일원이었던 것으로 추정되고있다. 단 한 명만 군복을 입었을 뿐 사진에 등장하는 인물들은 평범한 농민의 복장으로 무기도 열악하다. 또한 사진 중앙에 결연하게 총을 든 소년에 대해 맥켄지는 14세~16세 정도라고 했다.

그들의 이야기는 맥켄지가 외국 언론의 취재를 막는 일본의 탄압과 방해 공작에도 불구하고 항일의병들의 활동과 일제의 잔혹한 만행 등 실상을 취재하고 쓴 〈대한제국의 비극(The Tragedy of Korea)〉에 실렸다.

영국 ‘데일리 메일’의 종군기자 맥켄지는 의병의 근거지로 지목되어 일본군에 의해 폐허가 된 제천을 취재하고 ‘지도에서 사라진 곳’이라 적었다. 그리고 그는 제천에서 서울로 오는 길에 경기도 양평에서 이들을 만나 촬영할 수 있었다.

맥켄지는 무기, 의복, 지원 등 무엇하나 갖추지 못한 채 희망이 없는 전쟁에서 죽음을 앞둔 그들을 가엽게 여겼으나 그 생각이 잘못이라고 했다. 또한 의병들은 “영롱한 눈초리와 얼굴에 감도는 자신만만한 미소”를 가졌다고 기록했다.

그가 의병장과 나눈 대화는 그들의 처연한 심정을 잘 말해준다. 그의 책에는 “We may have to die, Well, so let it be. It is much better to die as a free man than to live as the slave of Japan. (우리는 어차피 죽게 되겠지요. 그러나 좋습니다. 일본의 노예가 되어 사느니 보다 자유민으로 죽는 것이 훨씬 낫습니다).”라고 적었다.

2018년 tvN드라마 ‘미스터 선샤인’에 나온 대사는 111년 전 정미의병이 남긴 생생한 증언이었다.