[편집자 주] 역사학자 윤명철 동국대 명예교수는 지난 3월 2일부터 7일 5박 6일 일정으로 동해로 맞닿은 일본 서해안 고대 역사 답사를 떠났다. 고구려와 신라, 가야, 발해와 연관된 일본의 고분과 사찰 신사 등을 탐방하고 일본 근대화 과정을 살펴보았다. 일본의 고대 및 근대, 그리고 한일 역사 여행을 윤명철 교수와 떠나보자.

쓰루가 지역은 고구려와도 연관이 깊었다. 고구려는 동해 북부의 여러 항구에서 출발하여 동해 북부를 사단으로 길게 횡단하거나 남으로 내려온 다음에 다시 일본쪽으로 붙어 북상하는 흐름을 택해 혼슈우 중단에 도착했다.

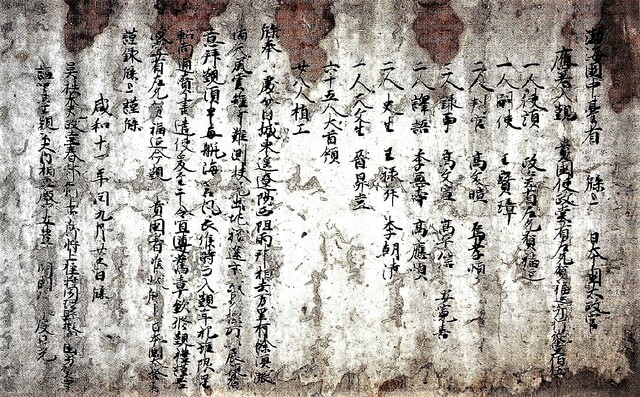

물론 《일본서기》의 기록들을 보면 항해는 매우 곤란해서 풍랑을 맞고 익사자가 많이 생긴 일도 있었다. 《일본서기》에는 케이타이(繼體) 천황 10년 조, 흠메이(欽明) 천황 원년·31년 조, 민다쓰(敏達) 천황 2년‧3년 조에 고구려인들이 월국 혹은 월(지금의 쓰루가)의 해안에 도착했다고 되어 있다.

흠메이 천황때 고구려 사신과 도군(道君)이라는 지방 호족이 밀무역을 했다고 다른 호족이 조정에 밀고하는 사건이 벌어졌다. 이는 고구려와 왜가 교섭과 교역을 하였음을 알려준다. 6세기 중반부터 고구려인들이 닿았던 것이다.

고구려인들처럼 오래 전 목선을 타고 북한을 탈출한 김만철 씨 일가는 동해를 표류하다가 이곳에 닿았다. 해양환경이 그렇게 만든다는 사실을 확인시켜준 예이다.

내 관점으로 해석하면 고구려는 이곳을 거점으로 삼아 일찍부터 일본 고대사에 등장하고 영향을 끼쳤을 것이다. 《일본서기》 등의 기록을 고려하면 고구려는 12번의 사신단을 왜국에 파견했다. 고구려 사신이 지역의 호족과 밀무역을 한 것이 문제가 된 기록들도 있다.

또한, 혜자나 담징 등의 승려들, 화공들이 왔다. 영양왕은 수나라와 전쟁을 벌이기 직전인 아스카사飛鳥寺가 건립될 때 황금을 무려 300량이나 보냈다. 그러다가 고구려는 수나라와 598년부터 벌였고, 승리를 거둔 후인 618년 8월에는 왜국 정부에 사신과 함께 수나라 포로 2명, 악기‧무기‧낙타 등의 노획물을 보냈다(일본서기 기록). 그 사신단의 배들이 도착했을 가능성이 제일 높은 곳이 쓰루가 지역이다.

또한, 이러한 일도 있었다. 백제가 멸망한 후에 구원군 파견을 논의하던 왜국의 사이메이(齊明)천황은 661년 정월에 월(越, 현재 쓰루가 지방)을 거쳤다가, 2월에는 규슈의 북부로 가서 전쟁을 지휘하는 임시 관청을 설치했었다.

나는 이 기록을 주목해서 사이메이가 월 지역에 온 것은 고구려 사신들이 도착하던 장소로 가서 백제의 멸망을 어떻게 대응할까하는 대책을 논의했고, 두 나라 간에 동맹을 모색하거나 긴밀하게 협조를 할 목적이 있었을 것으로 본다.

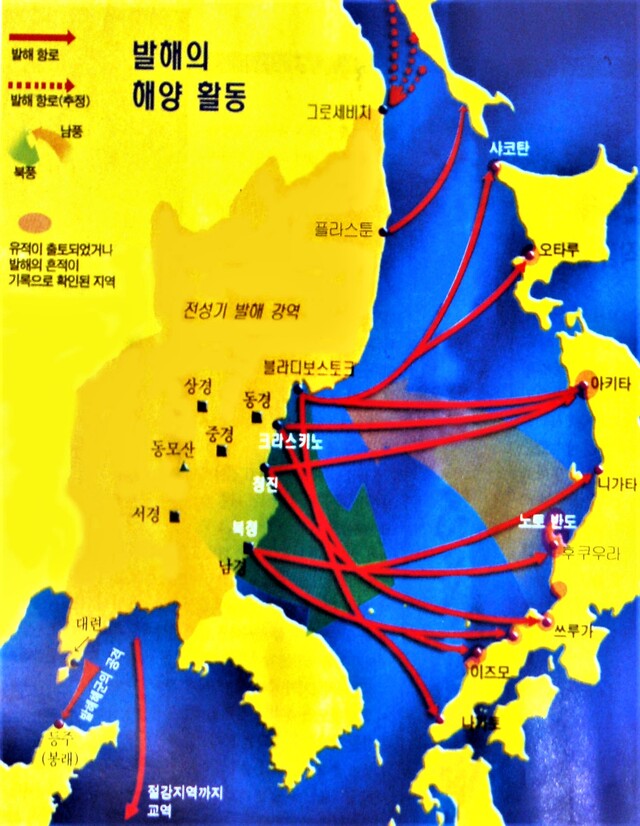

이렇게 고구려와 연관이 깊었던 쓰루가 지역은 후에 발해의 선단들이 닿아 무역을 벌이기도 했다. 예를 들면 발해인들이 고국으로 귀환할 때 사용하던 항구 가운데 하나가 바로 이곳 쓰루가항이다.

758년에 온 발해 사신인 대사 양승경(揚承慶)은 히젠(越前)국에 약 3개월간 머물렀는데, 이곳을 쓰루가의 송원객관으로 추정한다.(川村俊彦 「松原遺跡を掘る」松原客館の謎にせまる, 1994) 이 곳의 중요성은 홋카이도(北海道)에 도착한 발해 사신들도 아키다·야마가타(秋田·山形)를 경유하여 니이가타·도오야먀·이시가와현 지역(新潟·富山·石川縣)을 통과하여 이곳 후쿠이(福井) 쓰루가에 들어왔을 것이라고 주장할 정도이다(鈴木靖民).

이곳에 있는 마쓰바라(松原) 객관을 중심으로 공식적, 비공식적인 무역들이 이루어졌는데 후쿠이현사(福井縣史)에는 이 곳에 발해인과 훗날에는 송나라 사람(宋人)들도 살고 있었다고 한다. 발해인들은 이곳에서 머물다가 출발하여 연안 및 근해항해를 통해서 북상하다가 노토반도의 동쪽 끝인 후쿠라(福良)에서 신풍(神風)을 기다렸다가 출항했다. 그리고 동해를 건너 고국으로 돌아갔다.

실제로 이 지역에서 출항하여 우리 지역으로 귀환하는 일도 가능했다. 1982년도에는 이곳에서 살아가는 어부들이 조류만 잘 타면 한국에 3일 만에 도착할 수 있다는 이야기가 있다고 들었다.

참고할 만한 사실이 있다. 후쿠이현의 ‘三國の浜’을 출발한 일본의 배가 있었다. 58명이 탄 배는 북해도를 향하여 가다가 폭풍우를 만나 우연히 포시에트만에 도착하였다. 그 후 심양과 북경을 거쳐 서울, 부산을 통해 오오사카에 도착하였다. 1646년 6월 17일.후쿠이현의 <三國の性海寺>에 기록이 있다. 이 사실은 한반도 동해 북부 해안과 일본 쪽 해안 간에는 이미 오래전부터 교섭이 있어 왔다는 것을 시사한다.

쓰루가는 이렇게 한일 고대사에서 중요한 지역이었으므로 주목할 만한 몇 가지 유적과 유물이 있다. 그 가운데 가장 대표적인 것은 게히(氣比)신궁이다.

좀 떨어져 세운 차에서 내려 천천히 걸어간다. 아. 얼마만인가? 가슴이 뛰기도 하고 착잡하기도 하다. 야마구치와 일찍 떠난 한국 부인인 기선 씨, 무까에 등과 밤에 놀러 온 기억들이 떠오른다.

역시 꽤 알려진 신궁답게 입구부터 꽤 크고, 도리이가 엄청나서 함께 온 이들의 마음을 압도한다. 그런데 조금은 쓸쓸함이 느껴진다. 너댓 명의 사람들이 오고 가고, 여행객인 듯한 젊은 남녀가 특유의 걸음걸이와 표정으로 내 앞을 지나친다.

먼 길을 돌아 돌아 오랜만에 찾아왔는데. 사람들이 모여 웅성거리고, 반색하면서 달려 나오기는커녕 눈에 띄지도 않으니 말이다. 평일인 데다가 눈발이 날리는 추운 날씨라서 그런 모양이라고 위안해 본다.

게히 신궁은 신공황후를 비롯해 일본 신화의 천황들과 연결된 중요한 신들을 모시고 있다. 1982년도에 왔을 때는 한겨울에 눈 덮인 기차역에서 내리자마자 하얗게 입김을 뿜어대며 얼어나가다가 문 앞 조그만 공터에서 이 동상을 보았다.

당당한 체구와 강렬한 인상에 놀라면서 야마구치에게 특별히 물어보았다. 그의 대답은 놀랍게도 '쯔누가 아라시토(都怒我阿羅斯)'라는 가야계 신을 형상화시킨 것이란다. 《일본서기》에는 그가 의부가라국에서 건너온 왕자였고, 이마에 뿔이 난 그는 5년 동안 이 지역을 다스렸다고 한다.

쓰루가의 어원이 이 ‘쯔누가’인데 카도카(角鹿, 사슴의 제주방언)에서 기원한다고 한다. 그때는 한일관계사를 잘은 몰랐던 터라 떨림으로 다가왔다. 김해와 가까운 규슈가 아닌 혼슈, 그것도 한참이나 북상한 중부지역에서 가야와 연관된 역사, 그것도 현재까지 사람들의 인식 속에 남아 있다니.