“춘삼월 왕이 영을 내려 순장을 금지하였다. 그전에는 국왕이 죽으면 남녀 각 다섯 명씩을 순장했는데 이때에 이르러 금지한 것이다.”

《삼국사기》 신라본기 지증마립간(지증왕) 3년(502) 왕이 순장을 금지할 때까지 왕을 포함한 귀족 장례에 순장이 광범위하게 퍼져 있었음을 알 수 있다. 그런데 지증왕의 금지령에도 불구하고 그 무렵인 6세기 초반 신라의 적석목곽묘(돌무지덧널무덤)에서는 순장자의 흔적이 확인되었다.

해당 무덤은 2020년 5월 발굴조사한 경주 황남동 120-2호분. 무덤의 주인인 피장자가 곱은옥과 금구슬로 이루어진 금드리개가 달린 금동관, 굵은고리귀걸이, 남색 구슬 4줄로 엮은 가슴걸이, 은팔찌와 은허리띠, 금동신발 등 6세기 전반에 제작된 장신구 일체를 착장한 상태로 발견되어 화제가 된 무덤이다.

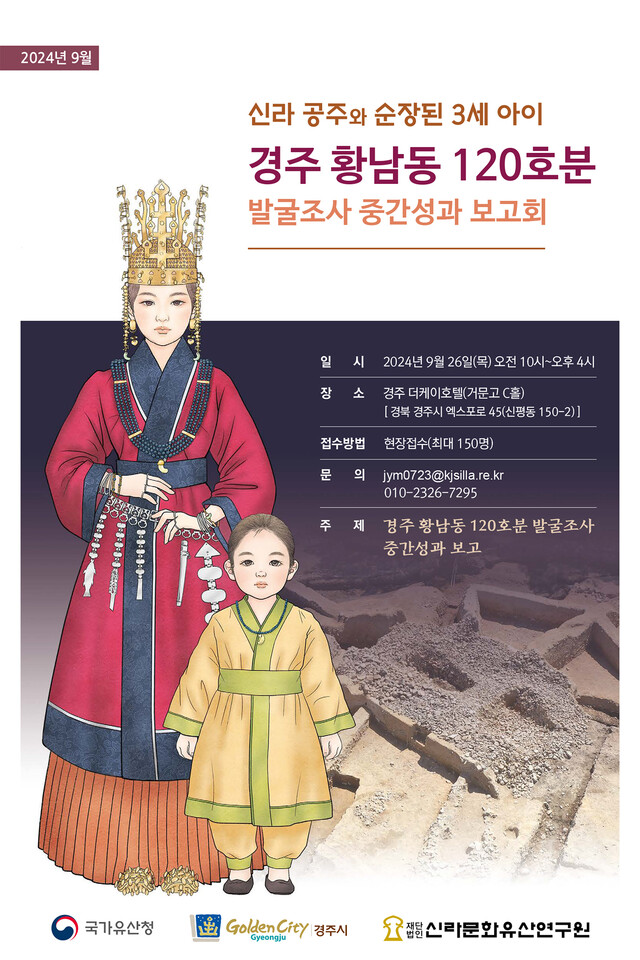

국가유산청은 9월 19일부터 10월 19일까지(일요일과 우천시 제외) 매일 오전 10시와 11시, 오후 2시와 3시 4회씩 황남동 120호분 발굴조사 추가성과를 알리기 위해 발굴현장을 공개한다. 현장에서는 전문연구자의 설명을 들을 수 있으며, 26일 오전 9시 30분에는 경주 더케이호텔에서 출토유물의 정밀분석결과를 발표하는 중간성과보고회를 개최한다.

발표 내용 중 흥미로운 부분은 이번에 새롭게 확인된 피장자의 치아 2점과 순장자의 치아를 통해 각각의 연령을 확인할 수 있었다는 점이다.

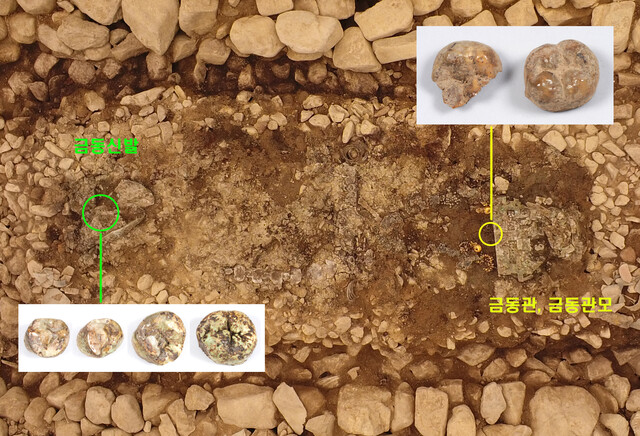

금동관 관테 중앙부분과 아랫부분에서 출토된 피장자의 치아는 제1대구치와 제2대구치이며, 치아크기와 마모상태 등을 분석한 결과, 연령은 만 12~15세 젊은 여성이다. 신장은 금동관 중앙부에서 금동신발 뒤꿈치까지의 길이로 보아 발굴 당시 170cm 내외로 추정했으나 확인 결과 165cm 전후로 추정된다.

한편, 금동신발 아래와 나무곽 아랫판 사이에서 한 조의 구슬 목걸이와 곡옥과 함께 둥글게 돌아가는 치아열 상태로 발견된 아랫니와 윗니를 통해 순장자는 영구치의 치아머리인 치관이 이제 겨우 형성되고 있는 만 3세 전후의 아이로 판정되었다.

신라문화유산원 연구진은 순장된 아이가 이제 막 주인의 여종(婢女, 비녀)가 되기 시작한 신분으로 지증왕이 순장을 금지시킬 무렵의 마지막 순장자일 수도 있다고 밝혔다. 이는 쪽샘 44호분과 함께 신라 사회 순장자의 성격을 밝힐 중요한 자료로 평가된다.

신라문화유산연구원 김권일 실장은 “순장자가 피장자의 발밑 반대방향으로 안치되었다. 피장자가 머리를 동쪽으로 두었고, 치아열 방향으로 보았을 때 발밑에 있던 순장자는 머리를 서쪽으로 두었다는 것이다. 출토 위치상 순장자로 파악된다”고 했다.

그는 “신라의 돌무지덧널무덤 구조는 백제의 석실 무덤처럼 나중에 죽은 가족 등을 함께 묻는 추가장을 할 수 없는 형태로, 함께 발견된 인골을 순장자로 파악할 수 있다. 통상 순장자를 피장자의 목곽분 가장자리로 빙 둘러가며 묻거나 목곽분 위에 배치하는데 120-2호분은 발밑에 안치한 것이 특징”이라고 밝혔다.

순장은 고대 중국, 인도, 메소포타미아, 이집트, 로마 등 동서양에서 널리 행해졌고, 우리 민족과 관련해서는 부여의 순장 기록이 《삼국지》 〈위지동이전〉, 《후한서》 등에 나오며, 신라와 가야 고분에서 확인된다. 고구려와 관련해서는 동천왕이 죽은 후 따라 죽겠다는 신하들이 매우 많았다는 기록이 있는데 이는 학술적으로 ‘순행順行’이라고 구분한다.

한편, 황남동 120-2호분의 또 다른 특징 중 하나는 봉토의 80~90%가 흔히 산모래라고 하는 마사토로 되어있다는 점이다. 김권일 실장은 “보통 점성이 많은 흙을 써서 봉분이 무너지지 않게 하는데 120-2호분과 같은 사례는 없어 처음에는 무덤이 맞는지 의심했었다”며 “그런데 모래만 쓴 건 아니고 중간중간에 강자갈이나 점질토를 층을 이루며 같이 쌓았다. 학술적으로는 ‘토제’라고 하는데 매장 교체부에서 방사선 방향으로 먼저 흙으로 둑을 쌓고 그 사이를 흙은 채워 넣는 기법을 사용해 봉토가 무너지지 않게 쌓았다”고 설명했다.

또, 하나 주무덤인 황남동 120호분과 해당 무덤의 봉분 주변의 일부를 깎아내고 세운 120-2호분, 120-1호분의 관계는 무엇일까?

김권일 실장은 “신라 무덤에서 피장자의 성별을 판단할 때 굵은고리귀걸이는 여성의 무덤에서, 가는고리귀걸이는 남성의 무덤에서 발굴된다. 5세기 말에 세워진 주분 황남동 120호분에서는 인골이나 치아가 나오지 않았지만, 가는고리귀걸이와 함께 허리 부분에 큰 칼이 여러 개 발굴되어 피장자가 남성인 것으로 확인되었다”라며 “그 후에 봉분 주변을 깎고 6세기 초에 세운 120-2호분과 120-1호분은 아마도 가까운 혈연관계였을 것으로 추정한다”고 밝혔다.

26일 발표할 중간성과 보고회에서는 새롭게 확인한 120-2호분의 치아 분석과 함께 봉토와 석재의 산지 추정, 장신구의 기종별 특징, 유리유물과 토기유물 분석 결과, 금동관‧금동신발 보존 처리 과정 등을 확인할 수 있다. 보고회에는 관심있는 누구나 참석 가능하다. 관련 문의는 신라문화유산연구원으로 하면 된다.