[편집자 주] 익숙해서 눈에 들어오지 않던 풍광도 ‘여행자의 눈’으로 보면 뜻밖의 특별함을 찾을 수 있습니다. 조선 건국 초부터 600년이 넘는 동안 수도 역할을 해온 서울의 숨은 명소와 보물, 그리고 사람들의 이야기를 만나봅니다.

“내가 북받치는 기쁨을 이기지 못해 이에 명을 지어 축하한다. 우뚝 솟아 화려하니 북곽을 굽어본다. 만품(萬品)이 뒤섞이어 새집을 채웠구나. 서화는 매우 아름답고 옛 골동품(古董, 고동)은 자랑할 만하네. 이곳에 모인 것이 천추의 정화(精華)로다. 세상 함께 보배하고 자손 길이 보존하세.”

청년 전형필에게 보물을 알아보는 안목과 아름다움을 찾는 심미안을 깨우고 문화독립군의 꿈을 심어준 스승 위창 오세창은 1938년 8월 중순 제자가 세운 우리나라 첫 사립박물관 보화각 상량식에서 이렇듯 감격스러운 마음을 정초문을 적었다.

평생을 바쳐 내 나라 보물을 지켜 다시 광복할 조국에 전하겠다는 간송 전형필의 꿈은 보화각에서 본격적으로 펼쳐져 오늘에까지 이어졌다.

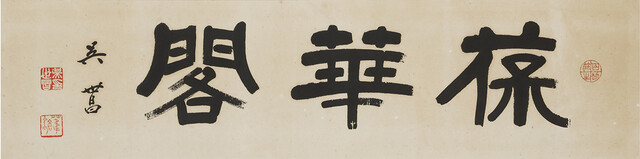

‘보화각’이라 현액을 써 준 것도 당대 명필이자 대문장가였던 오세창 선생이다. 보호할 보(保)자 위에 풀초(艸)를 얹은 첫 글자는 오세창 선생이 ‘보물을 보존하는 집’ 보화각의 뜻을 살려 만든 글자라 한다. 또한, 보화각의 ‘각(閣)자에서는 보물들을 만나기 위해 문을 밀고 들어오는 듯한 기상마저 느껴진다.

1년 7개월의 보수를 마치고 ‘보화각’이 오랜만에 봄 향연을 펼쳤다. 과거 매년 봄과 가을 단 두 차례 보름 남짓 어디서도 볼 수 없는 보물급 예술작품들을 대중에 공개하는 간송미술관 전시는 우리 문화재와 예술을 사랑하는 이들을 끝없이 줄 세웠던 명품전시였다. 게다가 간송미술관 전시는 민족의 얼과 혼을 지키고 널리 알리기 위해 수집한 전형필 선생의 뜻에 따라 관람료를 받지 않고 무료로 개방했다.

그런데 85년의 세월 속에 간송 선생의 후손이 지켜온 보화각은 외벽이 탈락하고 설비는 노후화되었다. 2019년 12월 30일 엄혹한 일제강점기 우리나라의 귀중한 문화유산을 멸실 위기에서 지켜낸 곳이라는 역사적 가치를 인정받아 국가등록 문화재로 인정받았고, 국비와 시비 각각 11.5억씩 총 23억 원을 투입해 보수할 수 있었다.

만여 평 규모의 북단장 터에 세워진 보화각 건물은 첫 개관 당시 모습을 최대한 보존하면서 설립한 목적대로 전시공간으로서 그 쓰임을 다하도록 복원되었다. 이번 복원에서 추가된 것은 건물 왼쪽에 엘리베이터 시설을 갖춰 무장애시설을 갖춘 것이다.

간송미술관 재개관전 ‘보화각 1938’ 참관을 위해 들어선 간송미술관 마당에는 두 손 고이 모은 석상이 반기고 동자를 닮은 불상 아래 아이를 품은 독특하고 정겨운 불상, 그리고 석탑, 석등들이 서 있었다.

올해 봄 전시는 6월 16일까지 한 달 보름 남짓 진행되는데 매시간 100명 한도 예약제로 운영되고 있다. 관람 전에 미리 도착한 방문객의 수군거리는 목소리, 서성이는 발길에 설렘이 묻어났다.

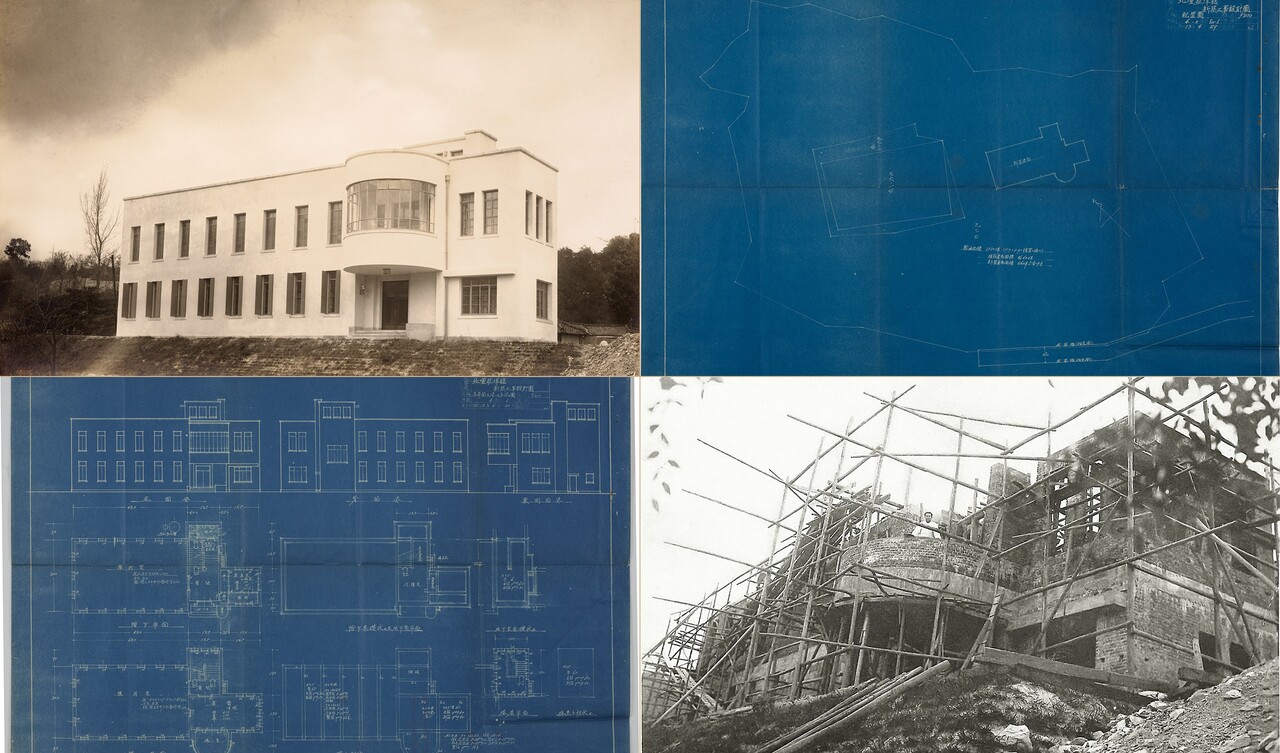

1층 전시실에서는 보화각의 터 북단장 개설과 보화각 설립을 주제로 설계부터 온수난방 위생 공사, 진열장 제작 과정을 담은 청사진 설계도면과 그 모든 과정에서 당시 최고의 기술을 담으려 심혈을 기울인 전형필의 흔적을 찾아볼 수 있었다.

한국 1세대 건축가 박길룡이 설계한 북단장과 보화각 청사진 도면은 최초로 공개한 것으로, 박길룡은 첫 사립박물관에 걸맞게 보화각을 모던한 외관으로 완성했다. 보화각은 가로로 긴 하얀 근대식 건물 정면에서 바라볼 때 오른편에 기울어 2층에 성북동 반원형 돌출구조를 둔 비대칭형 건물이다. 이번 전시에서는 개방되지 않았지만 돌출한 베란다는 성북공 성곽길을 향해 나 있다.

붉고 결이 고운 자단목으로 만든 보화각 진열장은 간송 전형필이 국내외 기관 곳곳을 방문해 참고하면서 나름의 생각을 반영해 설계했다. 그중 도자 진열장은 교토 후지이유린칸藤井有隣館을, 크고 작은 서화 진열장은 오사카미술관大阪美術館을 모델로 했다고 한다.

2층 전시실에서는 보화각 설립 이전까지 간송 전형필이 수집한 미공개 서화 유물이 수리 복원과정을 거쳐 처음으로 대중에 공개되었다. 또한, 1936년부터 1938년까지 간송이 서화와 골동품 구입한 내역을 기록한 ‘일기 대장’이 전시관 한 곳을 장식했다. 일기 대장의 내역은 그가 남긴 영수증의 내역과 일치해 객관성과 공신력이 높은 자료이다.

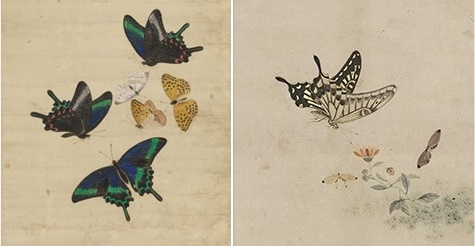

전시관 왼쪽 벽에는 단연 눈길을 사로잡는 나비 그림이 자리했다. ‘남 나비’라 불리던 스승 남계우(1811~1888)와 나비 접(蜨)을 써 ’고접(高蜨)’이라 불리던 제자 고진승(1822~?)의 각각 두 폭씩 네 폭의 그림에서 나비들은 아름다운 자태를 마음껏 뽐냈다.

남계우는 실제 나비를 잡아 정밀하게 관찰하고 사생했고, 고진승은 유리항아리에 각종 나비를 넣어두고 관찰하며 연구했다고 한다. 남계우의 자원호접(개미취꽃과 나비)에는 부처나비와 왕새줄나비, 흰줄표범나비, 산제비나비, 네발나비, 호랑나비가, 석죽호접(패랭이꽃과 나비)에는 뱀눈그늘나비, 호랑나비, 산제비나비 등이 매우 선명하고 세밀하게 묘사되었다.

반면, 고진승의 신방화접(꽃향기 찾는 나비)와 금전화접(금전화와 나비) 두 작품은 자연 배경을 최대한 생략해 오롯이 나비로 시선을 집중시켰다. 특히, 19세기 도화서 화원이던 고진승의 나비 그림은 기록으로만 전했는데 유명한 고진승 작품 실물의 첫 발견이란 점에서 주목받았다.

전시관 중앙에 전시된 도화서 화원 백은배(1820~1901)의 〈백임당풍속화첩〉 총 9편 중 ▲붉은 도화가 만개한 달밤 은밀히 여종과 함께 밤마실을 나서는 여인을 그린 ‘월하밀행’ ▲돈 많은 양반이 자신의 서재로 어린 기녀들을 부른 ‘초기서재’ ▲두 정인이 긴 담뱃대를 머금고 있는 ‘정인함죽’ ▲첫날밤을 보내려 초야권을 산 젊은 총각과 어린 기녀의 만남을 그린 ‘양회초야’는 처음 선보인 작품들이다.

철종과 고종의 어진을 그린 백은배는 단원 김홍도의 서민 풍속 화풍, 혜원 신윤복의 풍류와 유흥 소재를 계승했는데, 그의 작품에 19세기 조선에 살았던 다양한 인간 군상의 모습을 엿볼 수 있다.

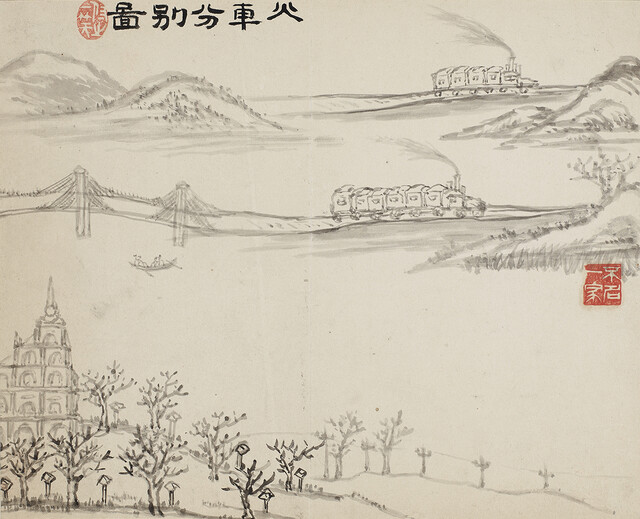

이외에도 1888년 미국 워싱턴의 모습을 그린 대한제국 주미 공사관원 강진희와 청국 공사관원 팽광예의 작품 8점이 실린 〈미사묵연 화초청운잡화합벽첩〉 등 다양한 작품이 전시되었다. 이 화첩 중 강진희의 ‘화차분열도’는 우리나라 최초로 미국 풍경을 그린 산수화로 알려졌다.

대표적인 국보 ‘훈민정음 해례본’을 비롯해 식민지 조국에서 헐값에 팔려나가는 문화재와 예술혼, 민족정신을 지킨 간송 전형필 선생이 세운 보화각. 재개관한 보화각에서 그가 지켜낸 보물 같은 작품들을 마주할 다음 전시를 기대한다.