코리안스피릿은 제68주년 광복절을 맞아 한국여성독립운동가를 소개한다.

1편 여성독립군의 리더십과 자녀교육

2편 심옥주 한국여성독립운동연구소장 인터뷰

3편 꽃처럼 산화한 여성독립운동가…그들을 잊지말자

“천 번을 넘어지면 만 번을 일어서겠습니다. 한 민족의 원수를 갚고 우리 가족의 원수를 갚고 한국의 국권을 찾기 위해 지금 우리는 목숨을 내걸고 싸우겠습니다.”

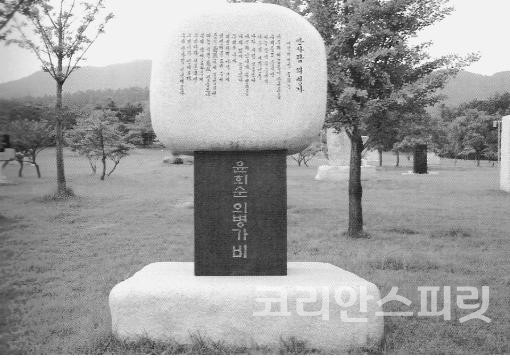

지금 들어도 가슴이 뜨거워지는 독립운동가의 목소리는 누구일까? 한말 의병활동 15년, 국외 독립투쟁 25년, 40년 동안 일생을 독립운동에 바친 독립운동가 윤희순이다. 그녀는 최초의 항일여성의병장이었다.

광복절을 기념해 여성독립운동가를 찾으면서 가장 먼저 벽에 부딪히는 것은 자료였다. 역사라는 말 자체가 남성들의 이야기 he-story라 표현될 정도로 우리나라 역사에서 여성의 이름을 발견하기가 쉽지 않다. 하물며 항일여성독립운동가는 대학생들도 ‘유관순’ 밖에 모르는 것이 현실이다.

이에 대해 <시로 읽는 여성독립운동가>를 펴낸 이윤옥 시인은 “여성 독립운동가들의 역할이 형편없이 과소평가됐다. 남성 독립유공자가 수만 명이라면 여성 유공자의 숫자도 비슷할 것이다. 그러나 현재 공인된 독립유공자 1만 2,966명 가운데 여성은 204명에 불과하다”라고 지적했다.

이 씨는 “직접 총과 폭탄을 들고 싸운 여성도 적지 않지만 뒷전에서 밥 짓고, 독립운동 자금을 모아 나르는 등 음지에서 묵묵히 제 역할을 다한 여성들도 모두 독립유공자 아니겠는가”라고 반문했다.

여성독립운동가의 리더십을 배워야

윤희순 의사(1860-1935)의 활동 중에서 주목되는 것은 ‘안사람의병단’이다. 오늘날 부녀회와 같은 모임을 독립운동단체로 만든 것이다.

윤 의사는 “아무리 여자인들 나라사랑 모를쏘냐. 아무리 남녀가 유별한들 나라 없이 소용있나. 우리도 나가 의병하러 나가보세요”라는 의병가사를 제작하고 배포했다.

가사를 보면 조국은 부모이고 국가는 피와 정신이 숨 쉬는 생명이다. 이는 ‘부모’라는 표현을 통해서 나의 조국을 혈연 관계에 있는 부모로 표현하고 국가가 존재함으로 내가 존재한다는 투철한 조국관을 반영했던 것이다.

윤 의사는 주변에 있는 친인척부터 항일독립운동을 실천해야 한다며 ‘가족부대’를 만들었다. 또한 중국에서 독립군을 양성하는 학교인 ‘노학당’을 세웠다. 더 나아가 중국 사람들을 설득해 연합전선으로 일본을 무찌르자고 연설했다.

심옥주 한국여성독립연구소장은 “현대사회에서 부각되는 여성의 역할은 소통, 솔선수범정신, 공감대 형성, 상황 판단력”이라며 “유교집안의 여성으로서 윤희순은 양반여성과 일반여성이 참여할 수 있도록 의병가사를 한글로 제작하고 배포했다. 또한 중국인에게 벼농사 기법을 전수하며 몸소 실천했다. 특히 일본의 부당함에 대해 공감대를 만들어 연합전선을 구축하는 데 기여한 것은 상황 판단력이 있었기에 가능했다. 외국사례보다 우리나라에서 한국여성리더십을 활성화하는 방안을 강구해야 한다”라고 말했다.

독립군 어머니의 자식교육

백범 김구와 안중근 의사는 잘 알려져 있다. 반면 그들의 어머니 곽낙원 애국지사와 조마리아 애국지사에 관해서는 책 한 권 없는 것이 현실이다.

50살 넘은 백범 김구의 종아리를 때린 곽낙원 애국지사의 일화다.

나석주 의사가 상해에서 백범과 함께 지내면서 백범의 생일임을 알고 자신의 옷을 저당 잡혀 고기와 반찬거리를 마련하여 곽 여사에게 갖다 드렸다. 그날 밤 이 사실을 알게 된 곽 여사는 손님들이 돌아가자 회초리를 준비해서 들어온 후 아들의 종아리를 걷어 올리게 했다. 그리고 사정없이 후려쳤다. “독립운동을 한다는 사람이 자기의 생일 같은 사소한 일을 동지들에게 알려서 그의 옷을 저당해 생일을 차려 먹다니….” 그제야 어머니의 뜻을 안 백범은 무릎을 끊고 앉아서 잘못을 빌었다.(김삼웅, <백범 김구 평전> 중에서)

조마리아 애국지사는 사형을 앞둔 아들의 수의를 만든다. 조 여사는 아들에게 보낸 편지에서 “어미는 현세에서 너와 재회하길 원하지 않는다. 옳은 일을 하고 받은 형이니 결코 비겁하게 구하지 말고 떳떳하게 죽는 것이 어미에 대한 효도“라고 밝힌다.

이윤옥 시인은 “아들의 죽음을 앞둔 어미의 심정이 어찌 흔들리지 않았겠는가? 그러나 조마리아 애국지사는 결코 흔들리는 모습을 보이지 않았다. 안중근은 그런 어머니의 꺾이지 않는 정신을 배웠던 것”이라고 말했다.

2편에서 계속됩니다.