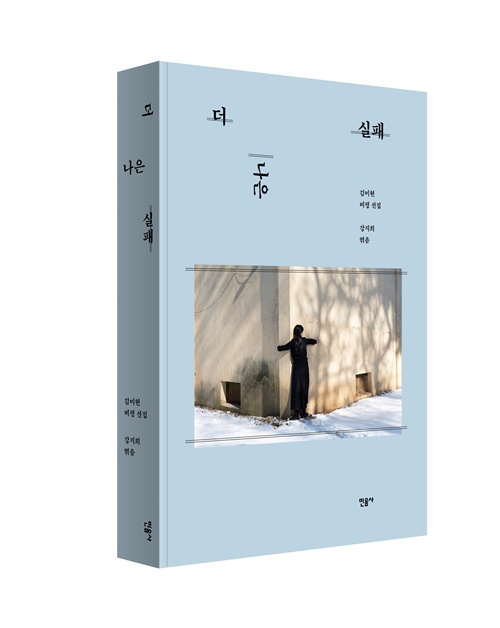

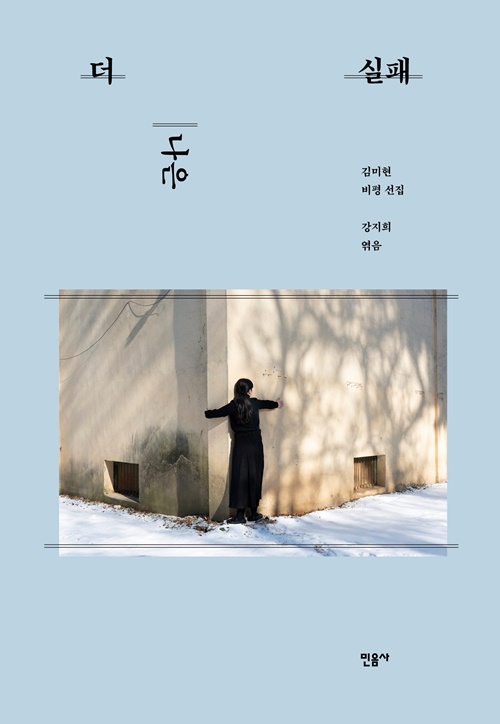

소설가 한강의 노벨문학상 수상 이후 한강 작가의 작품을 비롯해 한국 소설에 관심이 집중되고 있다. 물론 한강의 작품이 판매를 주도하고 있다. 국내에서는 한강 작가의 소설 판매가 100만부를 넘어섰다. 노벨문학상을 수상한 한강의 소설을 읽어보려는 독자들이 많아진 것이다. 이러한 관심이 다른 한국 소설로 확산되고 있다. 세계적으로 인정받은 한국 소설을 깊이 이해하고 싶은 독자들에게 딱 맞는 책이 나왔다. 민음사에서 최근 펴낸 《더 나은 실패》는 故 김미현 평론가의 1주기를 추모하는 비평 선집이 그것이다.

김미현 평론가는 한국의 대표적인 문학평론가이다. 1995년 문학평론을 시작한 김미현은 그 자체로 하나의 창작물로 인정받는 평론을 지향하며 출발했다. 그의 독특한 스타카토식 문체와 활기 넘치는 비유, 정합성이 도드라지는 구조의 글은 삼십여 년 가까이 많은 독자와 만나며 사랑받았다. 19990년대 포스트모더니즘 담론과 신세대 문학에서 출발해 2020년대 포스트휴머니즘 담론과 SF 소설에 이르기까지 그의 비평적 여정은 여성의 언어와 몸과 정체성에 뒤엉킨 환상들을 찢어내며 새로운 길을 터왔다. 지금 이 시대의 독자가 김미현의 평론을 다시 읽어야 하는 이유가 있다면, 그의 글이 우리 삶에 대해 다시 돌아보게 하는 바가 있기 때문이다.

《더 나은 실패》에 담은 강지희 평론가가 선별한 10편의 글은 김미현식의 ‘살게 하는 힘’이 고스란히 느껴지는 대표 글이다. 김미현 평론가의 저서 《판도라 상자 속의 문학》(2001), 《여성문학을 넘어서》(2002), 《젠더 프리즘》(2008), 《그림자의 빛》(2020)에서 꼽은 글들이다. 책 제목 ‘더 나은 실패’는 2020년 김환태평론문학상을 수상한 김미현의 수상소감에서 빌려온 말이다.

《더 나은 실패》의 첫 번째 글 <이브, 잔치는 끝났다>는 한국여성문학사의 축약본이다. 식민지 시기 김명순, 김일엽, 나혜석에서 시작된 제1기의 여성문학, 1960~1970년대 왕성하게 활동했던 박경리, 손소희, 강신재, 한무숙, 한말숙 등이 끌어갔던 제2기의 여성문학, 1980년대 중반 이후 불거져 나온 여성 문제와 함께 호흡했던 제3기의 여성문학 전체를 점검한다. 집약적인 정보로 이루어진 이 글의 매력은 마지막 결말부에 놓인 1990년대 여성문학에 대한 냉혹한 반성과 통찰에 있다. 주목과 잔치에 현혹되는 대신, ‘여성 문학은 얼마나 변하지 않았는가’ 경계하며 다시 묻는 데서 김미현 평론 세계는 시작된다.

이어 <섹스와의 섹스, 슬픈 누드>와 <불한당들의 문학사>는 1990년대 문학에 대한 매력적인 진단을 확인할 수 있는 핵심적인 대표 평론이다. <섹스와 섹스, 슬픈 누드>는 1990년대 소설 속의 성(性)이 어떻게 다루어졌는가에 주목하며, 신세대 문학을 편견으로부터 구출하는 구제 비평의 대표적인 사례다.

<이브의 몸, 부재의 변증법>에서는 오염되고 박탈되고 변이가 일어나기에 괴물로 취급되어 온 여성의 몸의 재현 양상에 대해 프랑스의 정신분석학적 페미니즘부터 에코페미니즘에 이르기 까지 종횡무진하며 이론을 응용해 설명한다. <페미니즘이 포스트페미니즘에게>는 가변적인 구성물로서의 젠더 정체성을 대표하기에 김미현의 평론에서 중요하게 위치했던 안티고네의 형

상을 가장 선명하게 확인할 수 있는 글이다. 1990년대에서 2000년대로 넘어가며 기존의 페미

니즘이 포스트페미니즘으로 형질 변화가 일어나고 있음을 날카롭게 포착한 글이기도 하다.

“페미니즘과 포스트페미니즘 ‘사이’에 천운영과 조경란, 한강의 소설이 있다. 이들은 신경숙, 은희경, 공지영, 전경린 등으로 대변되는 1990년대 여성 소설의 끝과, 정이현, 김애란, 편혜영, 한유주 등으로 대변되는 2000년대 젊은 소설이 겪고 있는 포스트페미니즘의 선두 ‘사이’에 위치하면서 페미니즘에서 페미니즘‘들’로의 변화를 주도하는 여성 작가들이라고 할 수 있다.”

<페미니즘이 포스트페미니즘에게>에서는 천운영의 소설 <그녀의 눈물 사용법>(2008), 조경란의 《혀》(2007), 한강의 《채식주의자》(2007)을 다룬다. 2024년 노벨문학상 수상자 한강의 작품 《채식주의자》을 좀더 깊이 이해하는 데 도움이 되는 평론이다.

<포스트휴먼으로서의 여성과 테크노페미니즘>은 한국 SF가 중흥기를 맞이한 2020년대에 더 널리 읽히고 인용될 선구적인 평론이다. 이 글은 윤이형과 김초엽 소설을 중심으로 포스트휴 먼으로서의 여성이 ‘지구-되기’, ‘모성-되기’, ‘기계-되기’의 층위에서 어떻게 젠더 정체성을 찾아가는지 살펴본다. 여성 과학소설을 여성 (작가가 쓴) ‘과학소설’의 측면이 아니라 여성 문학적 주체가 중심을 이루는 ‘여성’ 과학소설이라는 입장에서 좀 더 확실하게 분석해 보려는 것이다. 이 두 여성 작가는 ‘지구-모성-기계’와 ‘여성’ 사이에 존재하는 배치나 상황적 지식, 상호작용을 통해 ‘여성-임(being)’이 아니라 ‘여성-되기(becoming)’를 추구한다.

《더 나은 실패》의 에필로그에는 김미현의 마지막 에세이 2편과 도쿄에서 요시모노 바나나를 인터뷰한 글을 함께 수록했다.