목운(木雲) 오견규 화가가 나이 팔십을 바라보며 화필 생활의 한 자락을 정리하는 화집을 내고 출판기념 개인전 《돌아·봄》을 광주 관선재 갤러리에서 개최한다.

화집 《목운 오견규》(발해, 2024)는 작가와 작품 세계를 소개하는 글 ‘매화를 닮은 화가, 목운 오견규’, 작품 도판, 평론, 약력, 작품목록으로 구성하였다.

이선옥 의재미술관장은 ‘매화를 닮은 화가, 목운 오견규’에서 화업에 입문하게 된 계기, 화풍, 아호에 얽힌 이야기 등 오견규의 그림 이력과 의미를 화가가 즐겨 쓴 단어를 따라 소개한다. 이선옥 관장은 “목운 오견규는 학교에서 그림을 전공하지 않았고 직장 생활을 하다 뒤늦게 입문한 그림을 50여년 묵묵히 그려온 전업작가이다. 또한 수필문학으로 등단한 문인으로서 늘 책 속에서 길을 찾고 스스로 ‘그림은 시’이라고 말하며 그림에 시적 운치를 표현하고자 하는 작가이다”라고 소개하였다.

오견규는 20대 때 공무원 생활을 하던 어느 날 아산 조방원(1926~2014) 선생을 만나면서 화가의 길을 걷게 되었다. 광주에 있던 전남도청에 근무하던 1974년, 전남도청 근처 전일화랑에서 열린 아산 조방원 개인전을 관람하고 그는 그림 공부를 하겠다고 결심한다. 이듬해 그림 공부에 전념하기 위해 어머니의 반대에도 직장을 그만둔다. 1976년 아산 선생의 화실과 자택을 방문하여 제자로 받아줄 것을 간청했다. 스승은 "엷은 얼음 위를 걷는 것과 같다"는 뜻의 ‘여리박빙(如履薄氷)’의 자세로 수행하듯 살아가며 그림을 그릴 수 있겠느냐는 물음을 거듭하였다. 이에 대한 확답을 들은 후에야 입문을 허락하였다. 1977년의 일이었다. 아산은 그에게 화법만이 아니라 인생을 살아가는 자세를 가르쳤다고 한다. 이를 목운은 ‘인연’이라고 말한다. 훗날 문예지 《서정과 상상》에 신인상으로 당선된 수필 ‘인연(因緣)’에서도 스승인 아산 선생과의 만남을 ‘영겁의 인연이 모여 이루어진 엄숙하고 귀중한 인연’이라고 표현하였다.

오견규 화가는 아호를 처음에는 “돌을 어루만진다는 뜻”인 무석(撫石)으로 썼다. 1990년대에 자신의 세계로 성큼 한 발을 내디딘 후로는 목운(木雲)이라는 아호를 쓰기 시작했다. 이선옥 관장은 “나무의 정신 같은 것을 좋아한다는 그는 나무와 그 위를 떠가는 구름이라는, 목가적이면서 다분히 도가적인 호를 채용한 것이다. 목운이라는 호가 주는 자유로운 느낌은 그 무렵의 그이 작품에서도 드러난다. 1992년 작 <수묵산수>나 <새인봉과 무등산> 등은 높은 곳에서 조망한 광활한 산수를 시원한 붓질로 표현하였다. 수묵화의 발묵과 파묵, 적묵법 등을 적극 활용하면서 호쾌한 산수를 선보였다”고 설명했다.

목운은 1986년 첫 개인전 이후 10여 차례의 개인전뿐 아니라 전국 각지에서 개최된 단체전에도 쉼 없이 출품하였다. 이선옥 관장에 따르면 “목운은 그 사이 그는 변화된 시대의 현실에 그림에 대한 이상을 맞추기보다는, 꿈을 실현하는 방법을 모색하며 조금씩 자기의 틀을 만들어 갔다.” 이렇게 자기의 틀을 만든 목운의 작품은 “담박함”으로 표현할 수 있다.

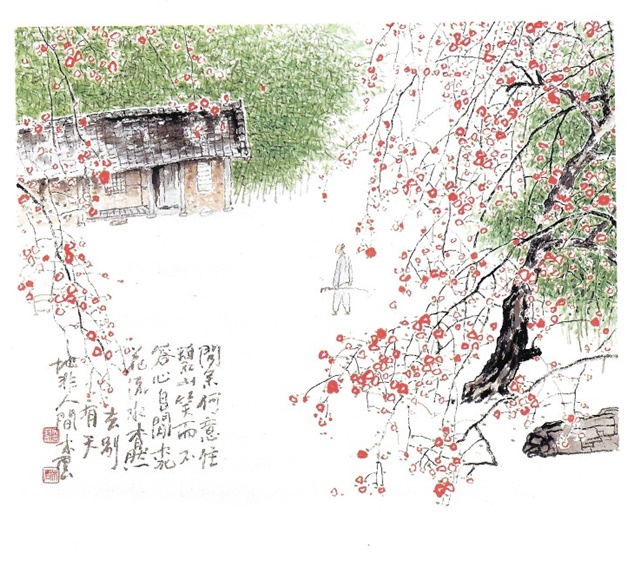

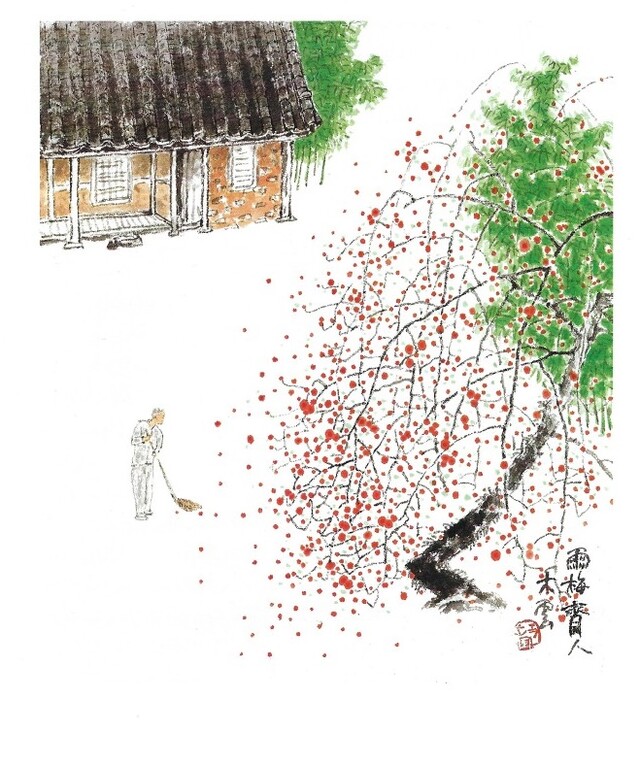

“전통 남종문인화풍으로 시작하여 비움과 채움을 반복하며 오늘에 이른 목운의 작품은 담박함 그 자체이다. 그림은 그린 사람을 그대로 보여준다. 담묵을 써 부드럽고 정갈하게 그린 그의 그림에서는 시적 감성이 물씬 풍겨난다. 시어처럼 함축적인 그림 제목 또한 그러하다.”

시류에 눈 돌리지 않고 목운 자신의 회화 세계를 더 단단히 구축해 왔다. 그런 그에게서 이선옥 관장은 ‘선비화가’를 떠올린다.

“처음에는 배운 것을 실현하려는 것이지만 필묵의 운용이 자유로워진 중년 이후에도 그는 더 담담하고 더 비워감으로써 동양회화의 본질에 다가가고 있다. 그림의 격조는 ‘눈에 보이는 것(形狀)에 있는 것이 아니라 ‘보이지 않는 것’(意)에 있다는 것을 아는 그는 지금 꽃피고 물흐르는 시간 앞에 서있다. 예술을 학문으로 여기며 여전히 자신을 다듬어가는 그를 사람들은 선비화가라고 칭한다. 또한 모두가 외면한 오늘날에도 꿋꿋이 전통회화의 뜻을 이어가는 목운의 작품은 시간이 흐를수록 가치가 더해지는 보물이라고 해도 과언이 아닐 것이다.”

화집 《목운 오견규》 ‘작품도판’은 01 스승을 따르다 02 풍경과 서정 03 세상에 꽃 아닌 것이 없다 04 물흐르고 꽃피면 4개의 주제로 나누어 작품을 소개한다.

평론으로는 김상철 동덕여자대학교 교수의 “현실의 관조, 그 담백하고 건강한 시적 감수성의 세계”, 김영순 광주문화재단 전문위원의 “화가로 살아가기에 늘 행복한 사내”, 장용림 화가의 “그 드물다는 굳고 정한 갈매나무를 생각하며”라는 제하의 글을 통해 목운 오견규 화가의 삶과 작품 세계를 더욱 깊이 이해하도록 이끈다.

화집 《목운 오견규》 출판기념 개인전 《돌아·봄》은 3월 21일부터 27일까지 광주 관선재 갤러리(광주광역시 동구 중앙로 196번지 15-33)에서 개최한다. 개막식은 21일 오후 5시 30분.

오견규 작가는 “농부가 밭을 고르듯 붓을 다듬고 먹을 갈았다. 그리고 50여 성상이 흘렀다. 막상 희수(喜壽ㆍ77세)에 이르렀으나 별다른 것 없고 닮아진 벼루와 헌 붓, 저를 닮은 작품 몇 점만 남았다. 이에 화집을 만들고 작은 작품으로 저를 돌아보는 전시회를 마련했다. 차 한 잔 정을 나누는 시간이 되기를 앙망한다”라고 말했다.