주인공은 한 명이 아니라 ‘두 명’

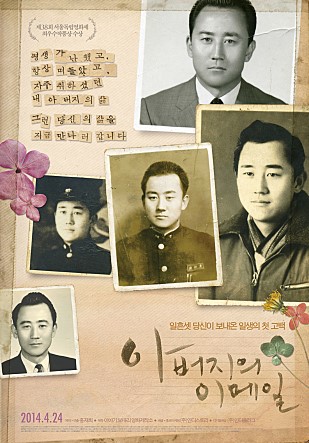

73세로 생을 마감한 고故 홍성섭 씨. 그는 영화의 ‘주인공’이다. 그가 세상을 떠나기 전에 딸(감독 홍재희)에게 보낸 43통의 이메일은 ‘시나리오’다. 카메라는 이메일을 바탕으로 아버지가 살았던 과거를 보여준다. 6.25 전쟁, 월남전, 88올림픽, 아파트 재개발 광풍까지. 그는 대한민국의 험난한 역사강을 건넜다.

그는 돈을 벌고 성공하겠다는 집념으로 외국을 간다. 실패하고 좌절한다. 아내에게 폭력을 행사하고 술에 의지하며 쓸쓸한 노후를 보낸다. 폭력 아버지를 향한 자녀들의 곱지 않은 진술이 이어진다.

하지만 그의 편지는 아버지로서 최선을 다한 흔적이 남아있다. 자식의 대학교 등록금을 벌기 위해 아버지는 경비를 선다. 일하면서 ‘굴욕적’이라는 감정적인 표현이 나온다. 그는 자존심을 버리고 고통을 감내했다.

지금도 많은 아버지가 자녀의 등록금을 짊어진다. 마치 <워낭소리>의 소처럼 아버지가 내뱉는 거친 숨소리가 들린다.

한편 제삿날 아버지 영정 앞에서 눈물을 터뜨리는 어머니 김경순 씨. 그녀는 폭력적인 가부장제를 벗어나지 않았다. 고통을 감내했다.

자신의 죽음도 오래 끌지 말고 당신처럼 바로 떠날 수 있도록 해달라고 기도한다. 그녀의 인생은 그녀만의 것이 아니라 가족의 것이다. 남편에 대한 연민과 가족에 대한 희생으로 허리가 굽은 어머니의 뒷모습은 한동안 말을 잊게 했다. 나의 어머니가 떠올라서 그렇다. 한 영화평론가는 “내내 울었다”라고 말했다. 동감한다.

처음에는 제목처럼 아버지가 주인공인 줄 알았다. 어머니는 남편 일기에서 조차 분량이 적었다. 극으로 보면 엑스트라다. 남자들의 이야기가 곧 역사He-Story가 아니겠는가?

하지만 딸은 어머니를 주연급으로 만든다. 그녀의 이야기를(Her-Story) 영상으로 담는다. 기록의 역사는 남자의 것일지 몰라도 육성으로 전해지는 역사는 여자의 것이다. 두개의 전략은 주효했다. 관객으로 하여금 가족사를 균형 있게 볼 수 있도록 했다. 남편과 수십 년을 함께 보낸 어머니는 기록의 분량과 상관없이 또 다른 ‘주인공’이다.

한 사람의 죽음은 ‘역사’다!

홍성섭 씨는 필부(匹夫)가 아니다. 역사(歷史)가 됐다. 그가 남긴 글과 사진 때문이다.

오늘도 회사 게시판에는 단 4줄에 불과한 단어로 별세 소식이 올라온다. 형식적으로 댓글이 올라온다. 삼가고인의 명복을 빈다고

홍길동 씨 모친상

별세일 2014년 5월 7일

발인일 2014년 5월 9일

장소 00장례식장 3호실

한 사람이 살았던 수십 년 역사가 단 몇 줄로 압축된다. 잔인한 기술이다. 이에 반해 돈이 많거나 직책이 높았던 사람들은 문장으로 기술된다. 신문에도 소개된다. 그러나 출생, 학력. 경력 등을 나열한 것이 전부다.

아버지 홍성섭 씨는 딸의 꿈에 출연한다. 그는 고향 땅, 이북으로 떠나는 기차 안에서 지인들에게 딸이 영화감독이라고 자랑한다. 그가 딸에게 이메일을 보낸 이유가 드러난다. 아버지 인생사가 90분 다큐멘터리 작품으로 부활했으니 성공한 것이다. 숫자와 단어로만 매겨지는 필부의 별세 소식으로는 영화(Story)를 만들 수 없으니깐.

오늘은 어버이날이다. 카네이션을 부모님 가슴에 달아드렸거나 안부 전화를 걸었을 것이다. 하지만 영화를 본다면 부모가 아니라 그들의 인생을 찾게 되리라.

가족을 부양하며 기록하지 못했던 그들의 이야기가 있다. 아버지와 어머니 이전에 젊은 영혼의 꿈이 있다. 자녀 중에 누군가는 기록해야 할 것이다. 그때 기억으로만 평가했던 부모의 모습이 전부가 아님을 알게 될 것이다. 부모는 자식을 위한 희생양이 아니라 가족의 역사이고 주인공이라서 그렇다.

2012년 제38회 서울독립영화제 최우수작품상 수상작.