2017년입니다. 1일 해맞이 행사에 다녀왔는지요? 떠오르는 해를 보면서 저마다 건강, 진학, 취업, 승진 등을 기원했을 것입니다. 그런데 올해도 무사히 보낼 수 있기를 바라는 마음도 큽니다.

지난 9일은 세월호 참사 1,000일입니다. 그때가 엊그제처럼 느껴집니다. 세월호 유족의 고통은 남이 아니라 나의 고통입니다. 누구나 희생자가 될 수 있기 때문입니다. 잊지 말자는 그들의 마음을 외면하지 않는 것은 사람의 도리(道理)이기도 합니다. 그런데, 그 사람됨(=人性)이 중요해지는 세상이 오고 있습니다. 바로 인공지능(AI : Artificial Intelligence)입니다.

인공지능과 빅데이터 등으로 대표하는 4차 산업혁명은 마치 파도처럼 우리의 삶 속으로 밀려오고 있습니다. 인간을 닮은 기계, ‘인공지능’을 마치 개인비서처럼 다룰 수 있다면 인류의 삶은 보다 편리할 것입니다. 그렇다고 인간의 마음도 얻을 수 있을까요?

(이 기사에는 영화의 스포일러가 포함되어 있습니다)

인공지능이 대신할 수 없는 것

최근에 개봉한 영화 <패신저스(Passengers, 2016)>에서 엔지니어 짐 프레스턴(크리스 프랫)은 개척행성으로 우주여행을 하던 중 90년 일찍 깨어나고 맙니다. 120년 후 개척행성으로 떠나는 우주선 아발론호에는 그처럼 새로운 삶을 꿈꾸는 5,258명의 승객이 타고 있지요.

짐 프레스턴은 처음에 황당했지만 곧 적응합니다. 그의 곁엔 인공지능이 있기 때문입니다. 농구도 하고 춤도 추고 술도 마시고 원하는 것은 뭐든지 할 수가 있습니다. 아무도 보는 사람이 없으니 발가벗고 돌아다녀도 됩니다. 그런데 시간이 흐를수록 그의 마음에 생긴 구멍은 커져만 갑니다. 혼자라는 외로움은 그 어떤 물질적인 도구로도 채워지지 않습니다.

고독사(孤獨死)의 위기에 처한 짐 프레스턴을 구한 것은 오로라 레인(제니퍼 로렌스)입니다. 둘은 좋아하기도 하고 싫어하면서 감정의 시소를 타지요. 중요한 것은 인공지능이 대신할 수 없는 인간의 감정이 깨어난다는 것입니다. 그러다가 일촉즉발의 위기에서 남녀의 사랑은 인류애(人類愛)로 발전합니다. 물론 그 과정이 다소 억지더라도 ‘러브스토리’에는 항상 위기라는 장치가 있기 마련입니다.

흥미로운 것은 짐 프레스턴이 우주선 한가운데 심은 나무입니다. 마치 에덴동산의 생명나무를 연상케 합니다. 나무에서 꽃이 피고 열매를 맺고 새들이 지저귀고 그렇게 생명의 숲이 만들어집니다. 성경은 아담과 하와가 선악과를 먹어서 인류가 죄를 지었다고 했는데, 새로운 행성은 선악이 아니라 공존의 별이 되어야겠지요.

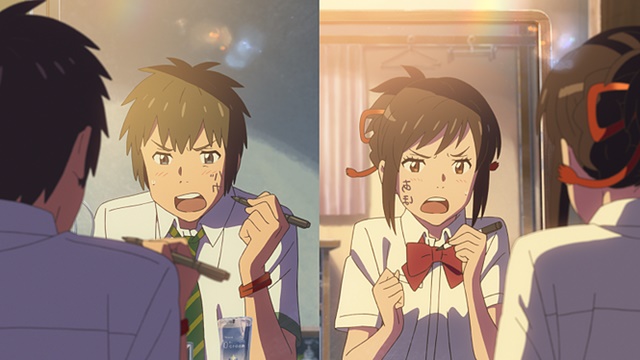

영화 <너의 이름은> 또한 사랑이 주제입니다. 자연재해의 위기에 처한 마을을 구하는 과정을 밀도 있게 그려냈습니다. 2011년 동일본 대지진을 겪은 일본인들의 심금을 울릴만한 스토리라고 할 수 있습니다. 우리 또한 지난해 경주 지진을 겪어봤으니 남의 일이 아닌 거죠.

도쿄 소년 ‘타키’와 시골 소녀 ‘미츠하’는 서로의 몸이 뒤바뀌는 꿈을 꾸면서 그 의미를 하나씩 찾아갑니다. 불가(佛家)에서 옷깃만 스쳐도 인연이라는데, 둘은 시공간을 초월해서 실처럼 연결된 사이입니다.

감동적인 것은 그들의 사랑이 아니라 모든 사람은 연결되어있다는 메시지입니다. 사망자 명부가 곧 나의 이름이 될 수 있다는 것. 영문도 모른 채 눈물을 흘리는 타키와 미츠하. 그들의 눈물은 다른 사람의 아픔을 내 아픔으로 느낄 줄 아는 인류애가 아닐까요? 인공지능은 사람 대신 울지는 않으니깐 요.

이 영화에도 <패신저스>처럼 ‘나무’가 등장합니다. 천 년의 역사가 서린 고목인 것 같습니다. 마을을 지켜주는 수호신(守護神)과 같은 존재이지요. 마치 우리나라의 신단수(神壇樹)를 보는듯합니다. 고목 아래서 타키는 삶과 죽음을 초월하는 인연의 법칙을 알게 되지요. 판타지 애니메이션의 근저엔 이처럼 일본의 신도(神道), 즉 전통문화가 뿌리처럼 스토리를 탄탄하게 지탱하고 있어서 놀랍습니다.

인류의 미래

다시 현실로 돌아옵니다. 20층 아파트에서 엘리베이터를 타고 편리하게 내려오지만, 같이 탄 이웃과 인사하지 않습니다. 버스와 지하철을 타고 학교와 직장을 가더라도 사람보다 스마트폰이 더 중요합니다. 손가락으로 터치하느라 바쁩니다.

달라이 라마는 “인류는 달나라까지 다녀왔지만 이웃을 만나기는 더 어려워졌다”라며 “현대인들은 편리하게 살게 됐지만 시간은 더 부족해졌다”고 지적합니다.

그렇다고 인공지능을 외면할 수는 없습니다. 우리 후손들의 미래이기 때문입니다. 당연히 교육이 중요할 수밖에요. 뇌과학자 김대식 카이스트 교수는 <인간 vs 기계>에서 “진짜 걱정해야 할 세대는 10대”라며 “10대들은 기계가 못하는 것을 할 수 있도록 준비해야 한다”라고 강조했습니다. 창의적이지 않으면 살아남을 수 없다고 단정합니다. 창의성은 선택이 아니라 필수라는 것이죠. 하지만 새로운 가치를 만들어내는 것은 혼자가 아니라 인간관계에서 비롯됩니다.

<인간은 과소평가되었다>의 저자인 제프 콜빈 ‘포천’ 편집장은 공감할 줄 알고 협동을 잘하는 사람이 중요하다고 말합니다.

그는 “미래에 가장 높은 가치를 인정받는 엔지니어들은 좁은 방에 들어앉은 천재들이 아니라 관계를 형성하고 브레인스토밍하고 협력하고 앞에서 이끄는 사람들이 될 것”이라는 것이죠. 즉 지식노동자가 아니라 ‘관계노동자’들이 최고의 가치를 인정받는다는 뜻입니다.

애플의 스티브 잡스는 “네트워크 시대에는 이메일이나 채팅으로 아이디어를 끌어낼 수 있으리라는 믿음에 이끌린다. 하지만 그건 정신 나간 생각”이라며 “창의성은 즉흥적인 만남과 제약 없는 토론에서 나온다”라고 말했습니다.

잡스가 만든 회사는 사람들이 마주칠 수밖에 없는 구조라는 점입니다. 반면 우리나라 직장인들은 대부분 칸막이에 갇혀있습니다. 사람들과 대면하는 시간은 자꾸만 줄어들고 있습니다. 언젠가 인공지능에 일자리를 뺏기지 않을까요?

영화 <부산행>과 <판도라>를 보면 절체절명의 위기에서 각자도생(各自圖生)하겠다는 사람들이 나옵니다. 서로를 밟고 도망치는 사람들의 모습이 한국의 미래라고 생각한다면 암울할 것입니다. 하지만 무능한 정부를 원망하지 않고 한 사람이라도 더 구하겠다고 희생하는 이웃들이 등장합니다. 그들의 헌신에 감동하고 관객은 눈물을 흘립니다. 마찬가지로 <패신저스>에서 우주선을 구하는 승객과 <너의 이름들>에서 마을을 구하는 고등학생 또한 평범한 이웃들이죠.

영국의 인류학자 앤드로 폴로지스트(Anthropologist)는 “사려 깊고 헌신적인 시민들이라면 그들의 숫자가 많지 않더라도 세상을 바꿀 수 있다는 점을 의심하지 말자. 사실 모든 세상의 변화는 그렇게 소수에 의해 이루어져 왔다”라고 말합니다.

전 국민 촛불집회와 대통령 탄핵 이후 혼돈의 정국에서 대한민국호의 키를 잡겠다는 정치인들이 많습니다. 어떠한 사람이 집권하더라도 중요한 것은 시민의식입니다. 서로 협력하고 헌신하는 시민들의 연대는 인공지능과 같은 변화의 태풍에도 살아남을 수 있는 능력이기도 합니다. 각자도생(各自圖生)에서 합심민국(合心民國)을 만드는 것. 남이 아니라 나부터 시작됩니다.