우리 민족은 지구 상에서 다섯 손가락 안에 꼽힐 만큼 뛰어난 기록 유산을 자랑하는 민족이다. 유네스코 세계기록문화유산을 보면 독일이 17종으로 가장 많은 기록유산을 등재하고 있다. 이어 오스트리아(13종), 러시아와 폴란드(12종), 그리고 대한민국(11종) 순이다.

독일은 베토벤 교향곡 9번의 악보, 괴테의 저작 유산, 자동차 벤츠 관련 문서 등을 등재했다. 오스트리아는 클래식 음악의 나라답게 슈베르트 컬렉션, 브람스 컬렉션 등이 올라가 있다. 러시아는 종교 관련 기록물이 많다.

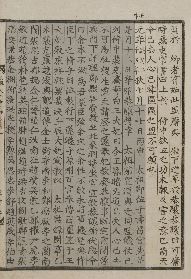

[제공=조선왕조실록 홈페이지]

그렇다면 우리는 어떨까. 훈민정음과 조선왕조실록(1997년 등재), 직지심체요철과 승정원일기(2001년), 해인사 대장경판 및 제경판, 조선왕조의궤(2007년), 동의보감(2009년), 일성록과 5.18 민주화운동기록물(2011년), 난중일기와 새마을운동기록물(2013년)이 있다.

다른 나라들과 우리나라의 차이점은 '국가 기록물'이 많다는 것이다. 훈민정음과 조선왕조실록, 승정원일기, 조선왕조의궤, 일성록은 국가가 주체가 되어 작성한 기록물이다. 그만큼 기록을 후대에 남기는 것 자체를 중요하게 여긴 민족이었음을 알 수 있다.

특히 <조선왕조실록>의 기록과정을 보면 그 치밀함을 엿볼 수 있다. 조선은 왕의 오른쪽에 우사(右史), 왼쪽에 좌사(左史)를 두었다. 두 사관은 왕이 가는 곳이라면 어디든 함께 가며 한 사관은 왕이 하는 말을 기록하는 녹음기 역할을, 다른 사관은 왕의 표정과 행동을 기록하는 카메라 역할을 했다. 당시 사관의 기록물은 왕이 보거나 수정하지 못하도록 사관 자신의 집으로 가져가도록 했다. 실록은 왕이 죽고 나면 작성했다. 이 역시 역사 왜곡을 막기 위한 장치였다.

최근 남북정상회담 회의록 폐기 의혹에 대한 수사결과가 발표되어 논란이 되고 있다. 서울중앙지검 공안2부(김광수 부장검사)는 지난 11월 15일 "고(故) 노무현 전 대통령의 지시에 따라 참여정부가 고의적으로 폐기했다. 회의록 삭제 및 국가기록원 미이관 모두 노 전 대통령의 지시에 따른 것이었다"고 밝혔다.

검찰은 이를 이행했다고 판단되는 백종천 전 청와대 외교안보실장과 조명균 전 청와대 안보정책비서관을 불구속 기소할 방침이라고 밝혔다. 이에 조 전 비서관은 17일 기자회견을 열고 "대화록 삭제를 지시받은 적 없다. 미이관은 내 실수"라고 검찰 수사결과에 정면으로 반박하고 나섰다. 조 전 비서관은 지난 1월 검찰에서 노 전 대통령의 지시로 했다는 자신의 진술을 번복했다.

과연 우리는 역사를 어떻게 대하고 있는가. 실수이든 지시에 의한 고의이든, 역사를 삭제한다는 것은 어떤 의미인가. 역사로 남겨져 후대의 엄한 평가를 받는 것이 두려웠던 것인가. 아니면 역사를 가벼이 여겨 그만한 내용이야 사라져도 아무런 문제가 되지 않는다고 여긴 것인가.

조선왕조실록은 왕의 사후에 작성되어 그 왕이 어떤 말과 행동을 하며 정사를 펼쳤는지를 세세하게 기록했다. 누가 그다음 왕이 되느냐에 상관없이 기록 자체를 후세에 남기는 것을 목적으로 조선왕조 500여 년을 이어온 국가 차원의 프로젝트였다.

역사는 지도자가 보기에 좋은 말도 나쁜 말도 할 수 있다. 득이 되는 말일 수도, 해가 되는 말일 수도 있다. 그것을 기록에서 삭제한다고, 혹은 그 기록을 수정한다고 해서 했던 말 역시 사라지는 것은 아니다.

역사란 다음 세대를 위한 거울이어야 한다. 지금 내가 그 거울을 보고 마음에 들지 않는다고 해서 사실을 왜곡해서는 안 된다. 깨져버린 거울은 고스란히 후세에게 내려가 어그러진 얼굴을 보이게 될 것이다.

정치권은 역사에서 배우자. 이번 사태를 반면교사 삼고 선조들의 지혜를 거울삼자. 권력을 위한 정쟁에만 혈안이 된 정치권에 신물이 난 국민의 마음을 조금이라도 돌이킬 방법은 이뿐이다.